当今新一轮科技革命和产业变革正在兴起[1],随之而来的技术革命性突破、生产要素创新型配置以及产业深度转型升级催生了高质量发展的新需求。传统的经济增长方式和生产力发展路径已不再适应当前环境,加快发展创新起主导作用的,具有高科技、高效能和高质量特征的,符合新发展理念的“新质生产力”,才能扎实推进高质量发展。

聚焦新时代强国建设战略人才培养的新要求,教育部与相关部门于2019年联合启动“六卓越一拔尖”计划2.0,全面推进新工科、新医科、新农科、新文科建设(简称“四新”建设)。习近平总书记于2021年4月在清华大学考察时再次强调指出,“要用好学科交叉融合的‘催化剂’,加强基础学科培养能力,打破学科专业壁垒,对现有学科专业体系进行调整升级,瞄准科技前沿和关键领域,推进新工科、新医科、新农科、新文科建设,加快培养紧缺人才”[2]。习总书记的这一重要论述,对学科交叉融合、专业升级改造和推进“四新”建设都提出了明确要求。因此,面向新工科背景下应用创新型专业人才的培养需求,将专业基础课程细胞生物学的教学实施策略与食品科学与工程应用的教学实践过程相结合,对细胞生物学进行专创融合的教学改革研究,有利于打破学科专业壁垒、促进学科交叉创新并为相关专业复合型创新人才的培养提供参考,对于推进“四新”建设和新兴产业发展也有积极的意义。

本文以新工科建设的理念为指引,从细胞生物学的课程概况及教学现状入手,分析了新工科背景下细胞生物学课程教学实施策略的可创新之处及教学改革的必要性,以南京工业大学细胞生物学专业课程的教学体系改革为例,探索基于新工科背景的、结合食品科学与工程实践内容的、具有专创融合特色的细胞生物学教学改革之路,希望为兼具多学科知识体系和专业技能的复合型创新人才的培养提供参考。

1 细胞生物学的课程概况和教学实施策略

细胞生物学主要研究细胞的基本生命活动规律,包括生物体的细胞结构、细胞功能以及细胞增殖、分化、代谢、运动、衰老、死亡、信号转导、基因表达与调控、细胞起源与进化等基本的生命活动过程。作为生物学下属分类学科中一门重要的基础性专业课程,细胞生物学在医学、药学、食品科学与工程、发酵工程等应用类学科中广泛开设。因此,细胞生物学具有理论性强、课程内容丰富、知识点细碎以及跨学科交叉等特点。

目前,国外广泛使用的经典细胞生物学教材包括GERALD KARP主编的Cell and Molecular Biology、BRUCE ALBERTS主编的Molecular Biology of the Cell、HARVEY LODISH主编的Molecular Cell Biology以及WAYNE BECKER主编的The World of the Cell等[3]。这些教材的优点在于系统、深入地整理和归纳了细胞生物学的教学内容,并紧跟学科发展的前沿,通常每3年更新出版1次,其图文精美程度是我国许多教材不可比拟的;缺点在于这些教材的内容过于全面,涵盖了分子生物学、生物化学和免疫学的部分内容,使得理论知识点更加繁多细碎。此外,国外还建立了多个优秀的细胞生物学在线教学平台,如MOOC(https://www.mooc.org/)、LabXchange(https://www.labxchange.org/)、Coursera(https://www.coursera.org)、MIT OpenCourseWare(https://ocw.mit.edu)和BioInteractive by HHMI(https://www.biointeractive.org)。这些平台涵盖了从基础专业知识到高级探究课题的教学内容,并且提供了丰富的细胞生物学课程资源、互动学习资源和模拟实验环境,为学生创造了良好的线上、线下自主学习环境。

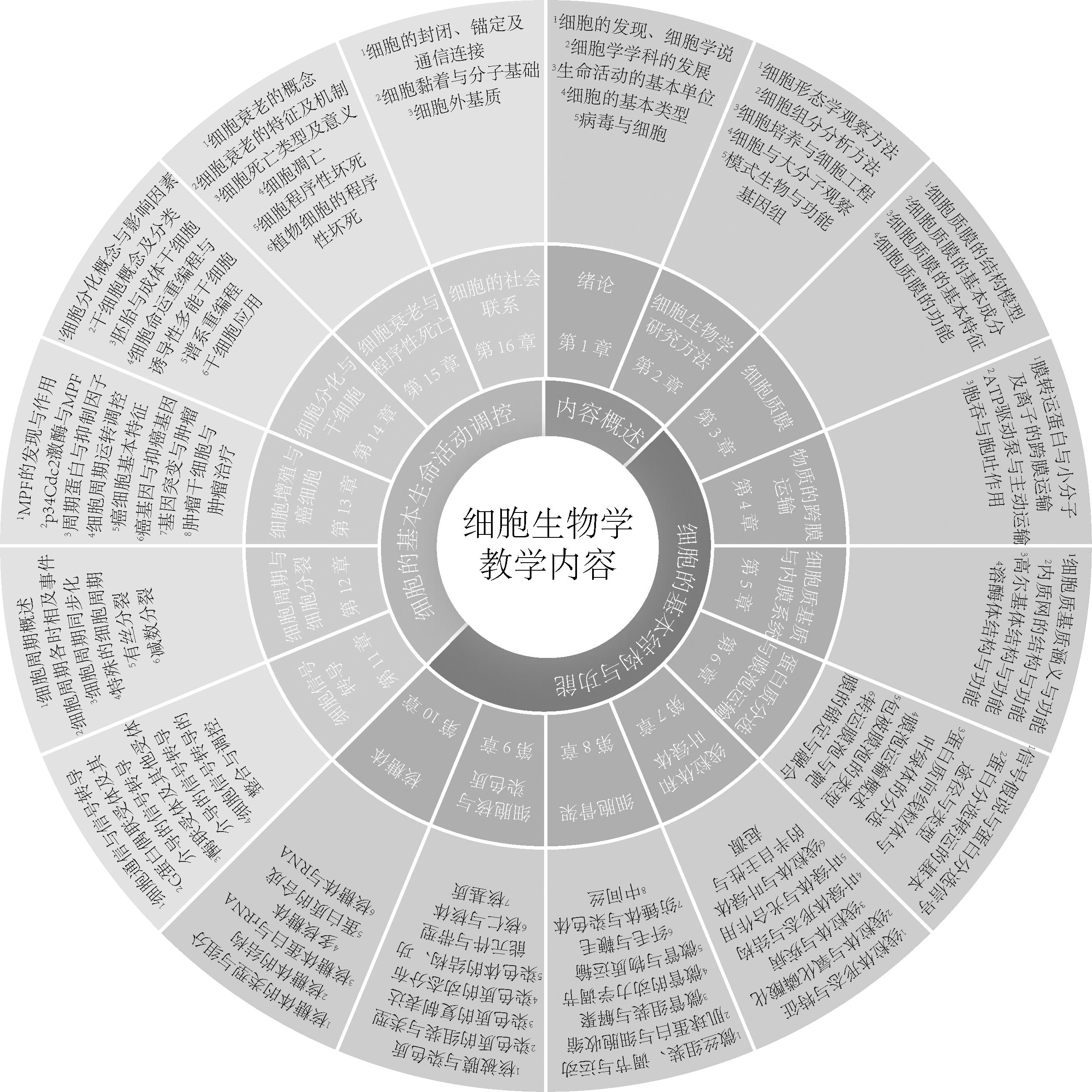

我国普遍使用的细胞生物学教材包括翟中和等主编的《细胞生物学》(2011年出版)、左伋等主编的《细胞生物学》(2015年出版)以及丁明孝等主编的《细胞生物学》(2020年出版)等。与国外教材相比,这些教材的优点在于教学提纲简明扼要、内容条理清晰、重点突出、详略得当。尽管在图文并茂方面不如国外教材,但当前版本的细胞生物学教材在这一弱点上已得到显著改善。当前教学所用教材为丁明孝、王喜忠、张传茂、陈建国主编的《细胞生物学》(第5版),教学内容总共分为16章,其中第1章绪论和第2章细胞生物学研究方法可统筹为“内容概述”,第3章至第10章可归纳为“细胞的基本结构与功能”,第11章至第16章可概括为“细胞的基本生命活动调控”,后两者为教学内容的重点,相关思维导图整合梳理如图1所示。此外,我国建立了中国大学慕课(https://www.icourse163.org)、超星学习通(https://www.chaoxing.com)等在线教学平台,涵盖了全国各大高校上传的海量细胞生物学相关名师教学视频、在线测试题库、互动讨论模块等学习资源。这些平台更贴近中国学生的学习需求,课程内容更符合国内教育体系和考试要求。

图1 细胞生物学教学内容思维导图

Fig.1 Mind map of teaching content for cell biology

目前我国细胞生物学课程的教学目标普遍重点关注基础知识传授和实验技能培养2个方面,具体包括掌握细胞的基本结构与功能、理解细胞的基本生命活动调控、学会细胞生物学基本实验技术、操作基本的细胞生物学实验等。基于此,当前的教学过程也主要侧重于对理论知识点的传授及讲解,辅以随堂小测验提升教学效果。由于细胞生物学课程存在理论性较强、知识点繁多且细碎的特点,常规的授课过程难免存在学生被动学习、课堂气氛沉闷及应付测试等消极状态,这些负面表现进一步阻碍了学生对于细胞生物学知识点的吸纳和理解性记忆。此外,常用的考核评价手段包括期末理论考试成绩、实验课成绩、随堂测验、出勤率等,这些措施能够有效促进学生的理论学习效果,但是不能体现学生自主学习的过程。因此,细胞生物学的教学过程还有可以进一步改进和优化的空间。

2 新工科背景下细胞生物学课程融合实践教学改革研究的必要性

新工科建设背景下,当今社会对人才需求的结构出现变化,学科交叉复合型创新人才的培养需求日益突出。尤其,创新应用思维以及发现问题、分析问题和解决问题的能力对于学生的个人发展和新工科紧缺人才的培养都非常重要。传统的细胞生物学教学方法和考核模式渐渐不能满足这些人才培养的要求,有必要基于新工科建设背景对细胞生物学的教学实践过程进行改革研究。在保证理论教学效果的前提下,细胞生物学教学过程还需注重营造学生的自主学习氛围、培养学生的创新思维以及训练学生利用理论知识解决实际问题的创新能力。

此外,新工科建设强调学科交叉与融合。2023年,教育部等部门印发的《普通高等教育学科专业设置调整优化改革方案》(下文简称《改革方案》)[4],明确了新工科背景下学科建设的目标和专业要求,指出要“主动适应产业发展趋势,主动服务制造强国战略,围绕‘新的工科专业,工科专业的新要求,交叉融合再出新’,深化新工科建设,加快学科产业结构调整”[4]。习近平总书记在中国共产党第二十次全国代表大会报告中再次强调,“加强基础学科、新兴学科、交叉学科建设,加快建设中国特色、世界一流的大学和优势学科”。这些重要论述为高校基础课程融合创新实践的教学改革研究指明了方向[5]。

再者,随着科学研究的飞速发展,新学说、新技术、新突破不断涌现,不仅细胞生物学的知识更新速度迅猛增加,细胞生物学也在不断与其他学科发生交叉与融合。因此,新时代细胞生物学的发展需要融合实践教学的改革,以求涵盖新技术和新方法,确保学生掌握前沿知识和创新技能。在有限的课时条件下,“将相关学科专业发展前沿成果、最新要求融入人才培养方案和教学过程”[4],既是上述《改革方案》中新工科建设的具体要求,也是促进学生成长、培养学科交叉复合型创新人才的重要方法之一。

综上,新工科建设背景下,对细胞生物学课程融合创新实践教学的改革研究,既是新时代复合型创新人才培养的需求,也契合新时代党和国家的教育方针和政策指引,并且是新时代科学技术迅猛发展的必然结果。以提高学生专业水平、促进学生创新成长、培养学生交叉应用思维为目标,对细胞生物学课程教学模式进行改革的实践思路和方法具有较强的时效性和现实意义。

3 新工科背景下细胞生物学课程融合学科交叉创新实践的教学模式改革

3.1 新工科背景下部分高校细胞生物学教学改革研究的现状

面对新时代、新国策和新人才培养的要求,基于新工科背景的细胞生物学课程教学改革逐渐受到高校的重视[6]。目前,一些高校通过引入问题导向式学习(problem-based learning)、项目导向式学习(project-based learning)和翻转课堂等新型教学模式[7],结合多媒体教学和虚拟仿真实验等手段,为学生提供更直观的学习环境和实际操作机会,从而帮助他们更好地理解细胞生物学的基本理论和应用[8]。这些改革显著提高了学生的学习积极性、主动性和参与感。同时,细胞生物学与工程、信息技术等学科的跨学科课程设置也逐渐成为趋势,激发了学生的创造性思维,为培养复合型人才奠定了基础。尽管取得了良好的进展,基于新工科背景的细胞生物学教学改革仍处在起步和探索阶段,面临着学科交叉性不强、产业化实践平台不足、教学资源分配不均、师资力量不够等诸多挑战。因此,围绕细胞生物学的教学改革研究仍需持续深化,以更好地适应新工科的发展需求。

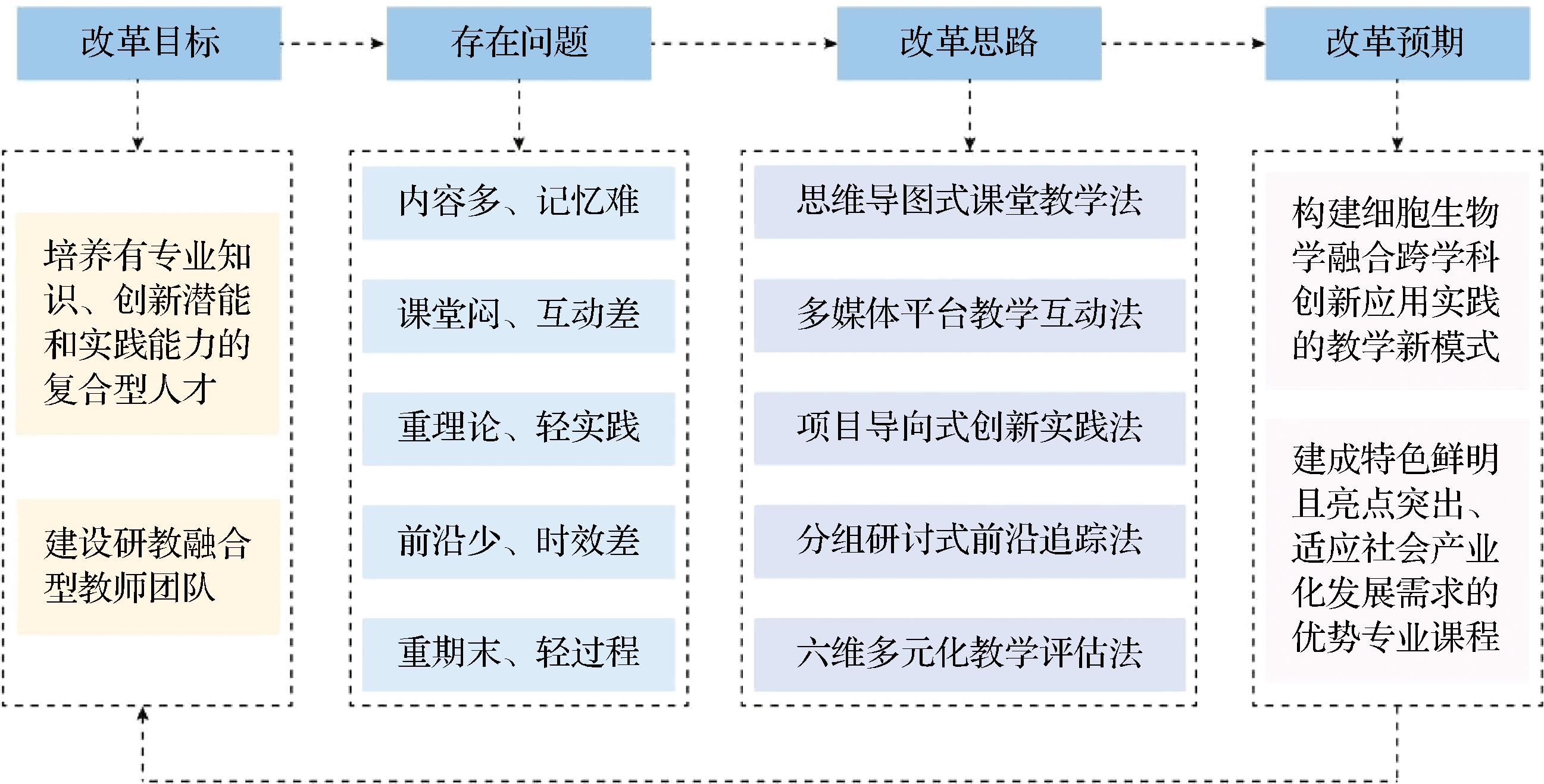

3.2 新工科背景下细胞生物学课程教学目标的明确与调整

根据《改革方案》中提到的新工科背景下学科建设的目标和专业要求,本文“细胞生物学”教学团队以“主动适应产业发展趋势,主动服务制造强国战略”教育政策为指引,以培养具有专业知识、创新潜能和实践能力的复合型应用人才以及建设研究教学融合(后文简称“研教融合”)型教师团队为目标,针对课程建设中存在的“内容多、记忆难”“课堂闷、互动差”“重理论、轻实践”“前沿少、时效差”“重期末、轻过程”等问题,提出“思维导图式课堂教学法”“多媒体平台教学互动法”“项目导向式创新实践法”“分组研讨式前沿追踪法”“六维多元化教学评估法”5个导向驱动的课程教育教学改革思路,构建细胞生物学专业课程与跨学科创新应用实践相融合的教学新模式(图2),建成特色鲜明、亮点突出、适应社会产业化发展需求的优势专业课程,为新工科背景下复合型创新人才的培养和研教融合型教师团队的建设提供参考。

图2 新工科背景下细胞生物学课程教学改革与学科交叉创新实践的主要内容及逻辑关系

Fig.2 Main content and logical relationships of the teaching reform of cell biology curriculum and interdisciplinary innovative practices within the context of new engineering disciplines

3.3 新工科细胞生物学课程融合学科交叉创新实践的教学改革实施过程

3.3.1 思维导图式课堂教学法

针对细胞生物学课程专业理论性强、知识点细碎繁多、难于理解记忆的特点,本部分提出思维导图式课堂教学法,主要包括以下3点策略:a)授课过程要明确重点与难点章节,做到详略得当、主次分明、重点突出。比如,图1所示的细胞生物学(第5版)的教学内容中,“内容概述”部分无需单独讲解。第1章绪论作为课程导引,简要介绍细胞的发现、细胞学科的发展、细胞的基本类型后,可直接进入“细胞的基本结构与功能”部分。第2章细胞生物学研究方法可以穿插在讲授过程中。例如在讲授第3章细胞质膜、第7章线粒体和叶绿体、第8章细胞骨架、第9章细胞核与染色质时,可针对性地介绍细胞形态学的显微镜观察方法和细胞组分分析方法。在讲授第4章物质的跨膜运输、第5章细胞质基质与内膜系统、第6章蛋白质分选与膜泡运输时,可适当介绍生物大分子动态示踪方法等。b)利用思维导图展示课程整体知识框架(如图1)以及具体章节知识结构。课前,教师根据思维导图组织授课过程,将繁杂的理论知识点梳理成系统性的知识框架,从而更加从容、自信、有条理地进行知识讲解和输出。课中,教师通过简易板书思维导图回顾课程内容;课后,布置学生制作课堂授课内容的思维导图作为线下作业,以巩固和加深学生对于知识点的理解与记忆进而帮助学生形成更完整的知识体系。同时,思维导图中的不同颜色或图形可用于强调各章节的重点内容,例如,通过不同颜色标识线粒体和叶绿体的结构与功能,分别明确其在细胞功能中的重要性。c)动态更新内容,引导学生互动。授课过程中,随着学习的深入,教师可以即时调整思维导图,添加关键内容或补充相关的知识点,以适应学生的学习进程。此外,在板书简易思维导图时,教师可通过短暂停顿与提问引导学生进行互动讨论,鼓励他们提出与思维导图相关的问题和想法。课程结束后,教师将依据思维导图作业的提交频次及内容完整度来评估学生的学习积极性和效果。

3.3.2 多媒体平台教学互动法

针对传统细胞生物学课程“课堂闷、互动差”的问题,本部分提出多媒体平台教学互动法,具体分为以下4点策略:a)利用多媒体技术促进授课效果。授课过程,教师要尽可能使用多媒体技术、视频资料、网络平台等教学资源直观动态地展示细胞的结构、功能和生命活动,促进学生理解和记忆抽象的理论知识。b)利用启发式引入和互动式教学调动学习兴趣。在课程开始时,设置启发性、前沿性和趣味性的问题,以激发学生的好奇心,引导他们思考并引入授课任务;在课程进行中,采用互动式和讨论式教学方法,调动学生的主动性和参与度,培养他们的自主学习能力和创造性思维。c)利用课堂互动工具提升课堂效率。比如,“击鼓传花”小工具具备扫码签到和随机点名功能,能够帮助教师迅速掌握课堂出勤情况,增加课堂的紧张、有趣氛围;互动电子白板能够实时呈现图文和视频内容,可以辅助实现基于大屏幕的互动讨论及实时答题结果;在线Excel文档可以用于展示学生出勤情况和课堂答题积分情况。在学期末组织学生进行分组研讨前沿科技成果时,可利用活动抽签小工具随机分配学习小组、任务和汇报顺序,保证学习过程的公平性,促进同学们在小组协作中碰撞出智慧的火花。d)通过“答题兑换出勤分”和“记忆要点顺口溜”等方式,增加课堂活动的多样性,调动学生的主观能动性和课堂活跃度。

3.3.3 项目导向式创新实践法

针对细胞生物学课程“重理论、轻实践”的问题,本部分基于新工科背景提出了将细胞生物学与食品科学与工程相融合的学科交叉创新实践内容。我们开展学科交叉实践教学内容具有得天独厚的平台优势。首先,南京工业大学是一所工科特色鲜明的大学,是国家首批入选“高等学校创新能力提升计划(2011计划)”的14所高校之一,也是国家首批创新创业教育改革示范高校和全国高校实践育人创新创业基地。其次,学校注重学科间的交叉融合,积极推动产学研深度合作[4]。学校生工学科群(生物与制药工程学院、药学院、食品与轻工学院)坚持“科产创教”融合创新,在我国生物制造领域具有重要影响力和竞争力[9]。此外,我校拥有国内高校唯一具备全项食品检测资质的国家级检验机构,并建有国家轻工业食品质量监督检测南京站、江苏省食品安全快速检测公共技术服务中心、江苏省轻工技术与工程实验教学与实践教育中心等多个平台。这些条件为细胞生物学与食品科学与工程相融合的学科交叉创新实践提供了有力支持。

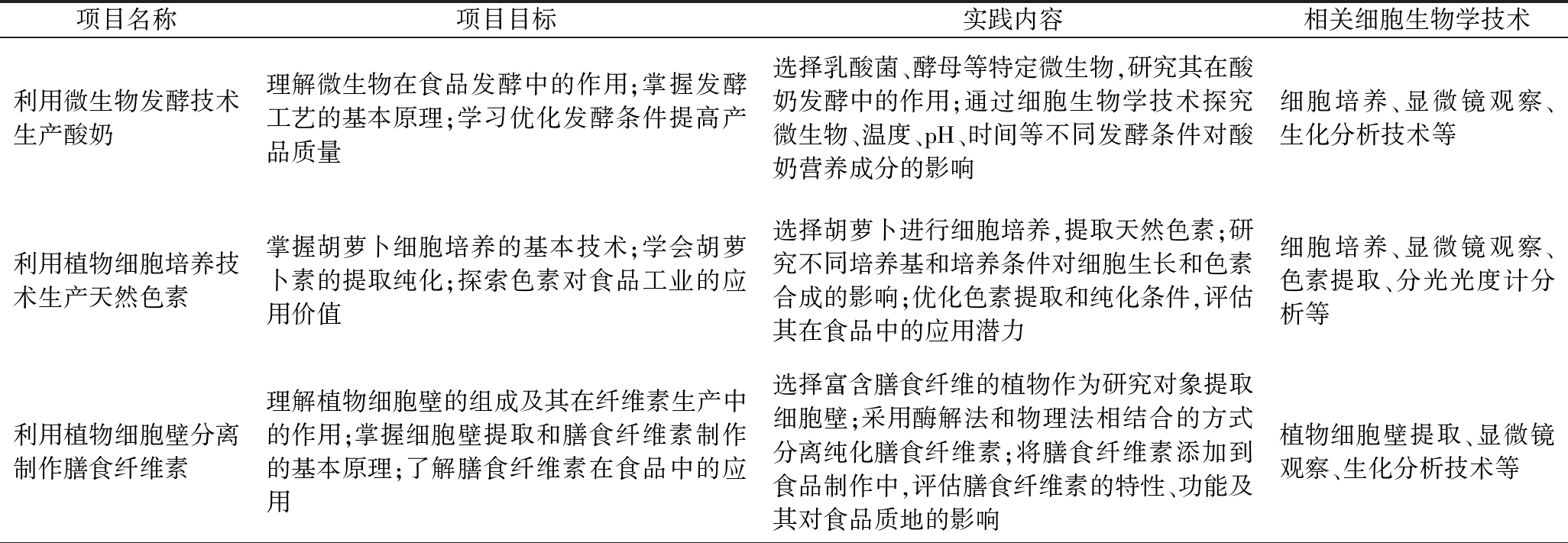

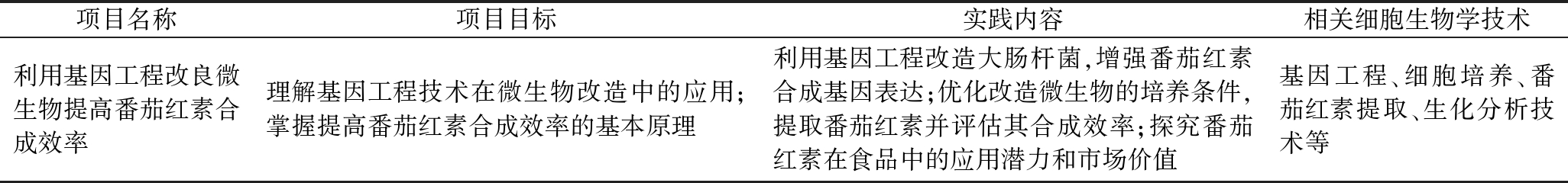

依托学校创新创业平台优势,我们总结整理出了具有学科交叉特色的项目导向式创新实践法来开展本项教改内容,具体实施策略如下:a)实地参观考察:组织学生实地参观上文提到的学校创新创业实践平台,让他们近距离接触行业前沿和先进的生产操作环境;邀请行业专家现场讲解,让学生直接了解实验室技术、检测流程和实际应用情况,增强他们对知识应用的理解。b)项目式创新实践:在课程进行过半后,将学生随机分成4个实践小组,并为每个小组随机分配一个创新实践主题(见表1),鼓励学生在教师指导下进入实验室开展项目式创新实践活动。参照项目结题方式评估实践结果,从项目实践报告质量(包括项目名称、实践目标、实践内容与方案、实践结果、项目总结)、实践成果与目标匹配度、项目汇报情况3个方面进行打分。c)培育并挑选优秀实践项目和学生,由指导教师带队参加“互联网+”“挑战杯”“国际基因工程机器大赛(international genetically engineered machine competition, iGEM)”等创新比赛。通过以上3种方式促进细胞生物学理论知识与食品科学与工程学科交叉创新创业实践有机结合,探索以赛促教、以赛促学、以赛促创[10]的复合型人才培养新模式,为学校产教融合平台建设提供支持。

表1 学科交叉创新实践项目情况一览表

Table 1 Overview of interdisciplinary innovation practice projects

项目名称项目目标实践内容相关细胞生物学技术利用微生物发酵技术生产酸奶理解微生物在食品发酵中的作用;掌握发酵工艺的基本原理;学习优化发酵条件提高产品质量选择乳酸菌、酵母等特定微生物,研究其在酸奶发酵中的作用;通过细胞生物学技术探究微生物、温度、pH、时间等不同发酵条件对酸奶营养成分的影响细胞培养、显微镜观察、生化分析技术等利用植物细胞培养技术生产天然色素掌握胡萝卜细胞培养的基本技术;学会胡萝卜素的提取纯化;探索色素对食品工业的应用价值选择胡萝卜进行细胞培养,提取天然色素;研究不同培养基和培养条件对细胞生长和色素合成的影响;优化色素提取和纯化条件,评估其在食品中的应用潜力细胞培养、显微镜观察、色素提取、分光光度计分析等利用植物细胞壁分离制作膳食纤维素理解植物细胞壁的组成及其在纤维素生产中的作用;掌握细胞壁提取和膳食纤维素制作的基本原理;了解膳食纤维素在食品中的应用选择富含膳食纤维的植物作为研究对象提取细胞壁;采用酶解法和物理法相结合的方式分离纯化膳食纤维素;将膳食纤维素添加到食品制作中,评估膳食纤维素的特性、功能及其对食品质地的影响植物细胞壁提取、显微镜观察、生化分析技术等

续表1

项目名称项目目标实践内容相关细胞生物学技术利用基因工程改良微生物提高番茄红素合成效率理解基因工程技术在微生物改造中的应用;掌握提高番茄红素合成效率的基本原理利用基因工程改造大肠杆菌,增强番茄红素合成基因表达;优化改造微生物的培养条件,提取番茄红素并评估其合成效率;探究番茄红素在食品中的应用潜力和市场价值基因工程、细胞培养、番茄红素提取、生化分析技术等

3.3.4 分组研讨式前沿追踪法

科学研究持续进步,要求我们不断更新教学方法、追踪学科前沿,以培养适应新时代的科技创新人才。为保持细胞生物学课程的先进性和时效性,针对传统课程“前沿少、时效差”的问题,本部分提出了分组研讨式前沿追踪法,重点在于关注国家战略与经济社会发展需求、追踪前沿科技发展、注重理论结合实践、拓展学生的国际视野和创新潜能。具体策略包括:a)及时更新课程内容,融入细胞焦亡和基因编辑技术等最新研究成果,让学生了解科学研究的前沿动态;b)组织专题讲座与讨论会,鼓励学生探讨和汇报前沿科学进展与创新实践方案,培养他们的表达能力和团队合作意识,激发他们对科学探索的兴趣和热情;c)布置课外阅读材料和研究课题,让学生在线下继续进探讨,促进学科知识的融会贯通、增强学生的科技创新潜能。

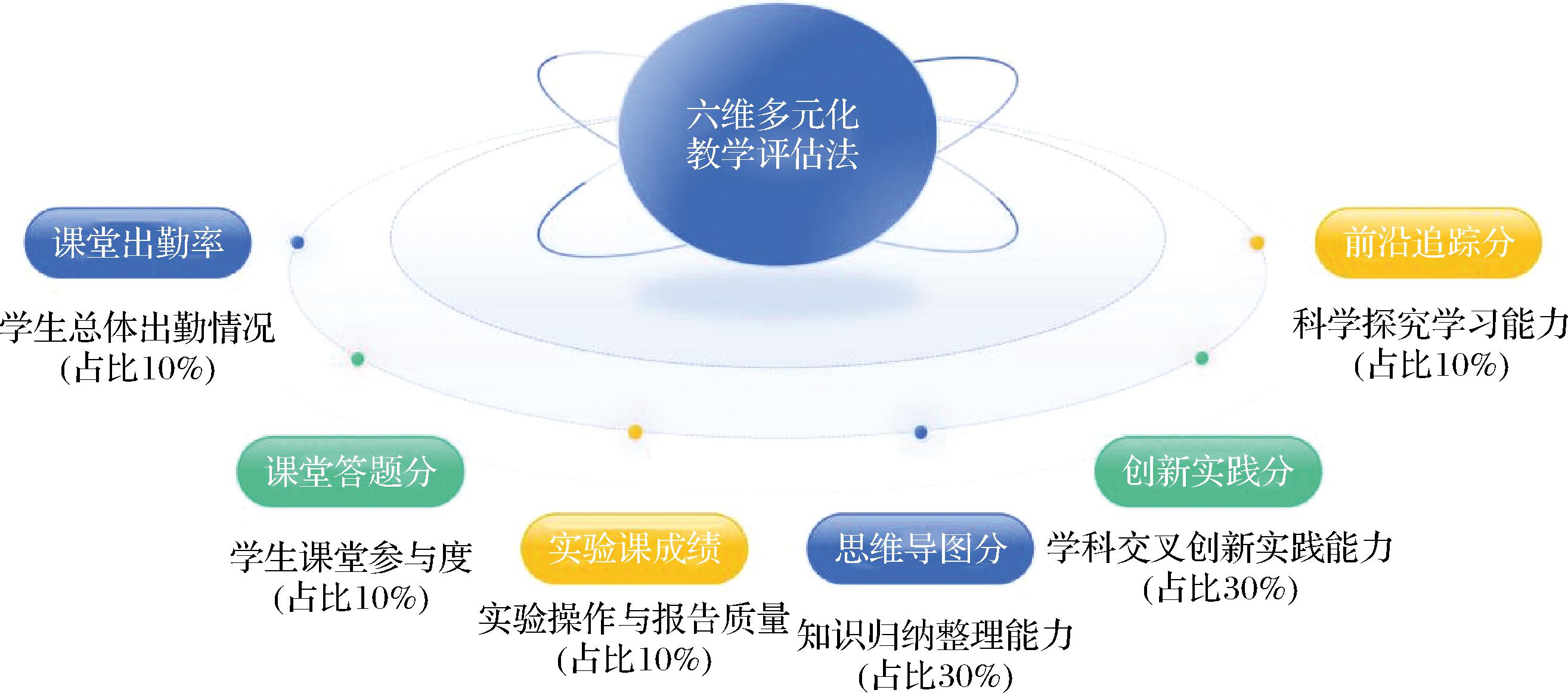

3.3.5 六维多元化教学评估法

新的教学评估与反馈机制也是课程教学改革的重要体现。只有将教学改革内容与教学改革考核紧密结合,才能更好地反映和检验教学改革的创新和效果。针对传统考核方法“重期末、轻过程”的问题,本部分提出了新的包含6个维度的综合性教学评估与反馈机制(图3),包括课堂出勤率(占总成绩10%)、课堂答题分(占总成绩10%)、实验课成绩(占总成绩10%)、课堂思维导图分(占总成绩30%),学科交叉创新实践分(占总成绩30%)、科技前沿追踪分(占总成绩10%),分别反映学生在整个课程中的总体出勤情况、在课堂上的课堂参与度、在实验课中的操作表现及实验报告质量、对课堂知识点的逻辑性归纳整理能力、在学科交叉实践项目中的创新实践能力以及对领域内前沿科技成果的探究学习能力。与细胞生物学传统考核评估方法相比,新的课程评价体系弱化了理论成绩考核的部分,转而注重多元化的过程性评价和学习效果评估,这也是本文新工科背景下细胞生物学课程融合食品科学与工程学科交叉创新实践改革模式的重要体现和保证。

图3 基于“六维多元化教学评估法”的新教学评估与反馈机制

Fig.3 New assessment and feedback strategies based on the “six-dimensional diversified teaching assessment method”

3.3.6 研教融合型教学团队建设

新工科背景下,细胞生物学课程通过融合学科交叉创新实践进行教学改革,旨在建设适应新时代要求的优势专业课程、培养复合型应用人才并建设研教融合型教师团队。在研教融合型师资队伍建设方面,具体策略包括:a)支持教师“以研促教”,鼓励教师结合科研课题设计教学内容,带动学生接触前沿科研动态。例如,将食品科学与工程领域的研究内容融入细胞生物学课程,激发学生的学习兴趣和探索精神,帮助他们在多学科知识交融中拓宽视野,培养综合思维能力。b)支持教师“以赛促教”,鼓励教师带领学生参与跨学科科研活动,并指导学生参加“互联网+”“挑战杯”等创新创业大赛,使学生能够在真实科研环境中应用理论,增强实践能力和创新思维。c)重视“传帮带”教师梯队建设,鼓励教师之间的合作与交流,营造良好的团队氛围。资深教师通过一对一指导、示范教学、观摩交流等多种形式帮助青年教师克服教学中的困难,提升他们的教学能力和自信心;年轻教师则通过参与教学活动、科研项目和学术交流,逐步积累经验,形成自己的教学风格。d)注重课程建设与教学改革,团队从一流课程、课程思政、教学改革论文和项目入手,推动教研教改助力教学发展,重视教改项目的申报与建设,探索研教融合促进学院专业发展的路径。e)加强教学团队间交流学习,定期组织培训研讨会和经验分享会,为教师提供一个展示和交流的平台,促进知识的传播与共享,全面提高教教学水平,保障教学工作平稳有序运行和健康发展。

3.3.7 课堂教学成效

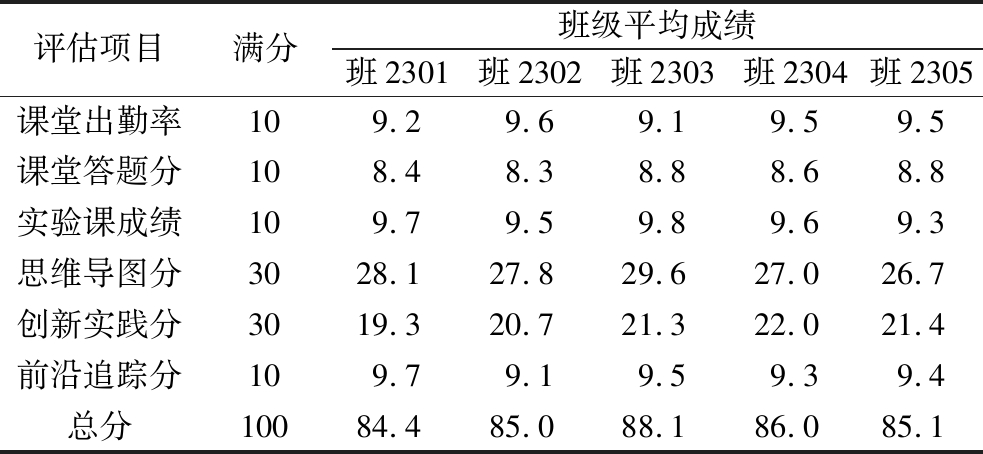

在细胞生物学融合食品科学与工程的学科交叉教学改革实践过程中,我们通过创新的教学方法和实践活动取得了显著的教学成效。首先,通过课程幻灯片、视频、动画、互动电子白板以及MOOC在线学习平台等多媒体教学方法,课堂理论教学的形式得到了丰富,有效地打破了课堂的沉闷气氛,显著提升了学生的学习兴趣和课堂教学效率。其次,通过将细胞生物学的基本原理与食品科学与工程的实际应用相结合,学生能够更直观地理解抽象的理论知识,并将其应用于实际问题的解决。这种理论与实践的结合使学生在学习过程中保持高度的参与感和探索欲望,从而极大提升了他们的学习兴趣和主动性,同时也培养了他们的团队合作意识、创新应用思维,以及发现、分析和解决问题的能力。此外,课堂教学效果的评估反馈也显示出积极的结果。如表2所示,学生的课堂出勤率和参与度明显增强、知识点的吸纳与整合能力通过思维导图分得以体现,课堂教学的创新性和时效性通过创新实践分和前沿追踪分得以展示,学生的综合学习成绩普遍提高,班级间的平均成绩差距缩小,这些结果体现了新教学改革策略的科学合理性。

表2 教学改革后学生成绩表现及分布 单位:分

Table 2 Student performance and score distribution after teaching reforming

评估项目满分班级平均成绩班2301班2302班2303班2304班2305课堂出勤率109.29.69.19.59.5课堂答题分108.48.38.88.68.8实验课成绩109.79.59.89.69.3思维导图分3028.127.829.627.026.7创新实践分3019.320.721.322.021.4前沿追踪分109.79.19.59.39.4总分10084.485.088.186.085.1

4 结语

本文对细胞生物学融合学科交叉创新实践的教学改革进行了深入研究,摒弃了“教师为主体、学生为客体”的传统教学方式,充分体现了“教师为主导,学生为主体”的教学新理念。传统教学中,教师往往是课堂上的主导力量,负责知识的传授和学生学习的监督,学生则处于被动接受的状态。然而,在新理念下,教师的角色转变为引导者和支持者,主要负责引导学生自主学习并进行创新实践,这一转变使得学生的学习模式从“要我学”逐渐转变为“我要学”。在具体的教学过程中,教师通过设计有挑战性的学习任务、提供必要的资源和指导,鼓励学生主动探索和解决问题进而实现创新实践;同时,教师需要根据学生的反馈和学习进展及时调整教学进度,以确保学生能在自主学习中获得最佳的支持。这种方式不仅有利于增加学生的学习兴趣和动力,还有利于激发他们的创造力和解决问题的能力。

细胞生物学作为一个基础学科,与许多其他学科有着广泛的交叉融合机会。通过将细胞生物学与食品科学与工程、生物医学、环境科学等学科相结合,可以丰富细胞生物学的教学内容,并提高其实际应用价值。例如,在食品科学与工程领域,细胞生物学的知识可以帮助学生理解食品加工过程中细胞的变化及其对食品质量的影响;在生物医学领域,细胞生物学则能为学生提供对疾病机制的深入理解和新治疗方法的探索。这种学科交叉融合的教学模式,不仅能够拓宽学生的知识面、提升他们创新实践的能力,更重要的是,可以培养出具备多学科知识体系和实际操作能力的创新型人才,为学生的综合发展提供良好的平台,也为他们的未来学习和职业发展打下坚实的基础。

由于新工科建设需要长期的探索和实践,基于新工科背景的教学改革也不能一蹴而就。在细胞生物学的教学改革过程中,教师还需要根据教学效果、学科发展、社会需求和时代背景不断优化和调整教学改革模型,逐步完善细胞生物学与其他学科的交叉融合,探索并建立起一种较为成熟的细胞生物学融合学科交叉创新实践教学新途径,为新工科复合型创新应用人才的培养提供策略参考。

[1] 吴昊, 牟鸣薇, 谭文芝, 等.新工科背景下生物化学课程思政建设的探索与实践.生命的化学[J].2023, 43(10):1634-1642.

[2] 刘君梁. 新工科建设背景下生物与医药专业研究生培养的现状、困境及对策:基于G大学的调查[J].教育观察, 2024, 13(4):67-70.

[3] 全滟平, 吴月红, 于威, 等.细胞生物学课程全英文教学实践与探索[J].大学教育, 2019, 8(8):81-83.

[4] 教育部等五部门关于印发《普通高等教育学科专业设置调整优化改革方案》的通知[J].中华人民共和国教育部公报, 2023(4):18-22.

[5] 许甲子.新媒体时代下高校设计学科人才培养模式探新[J].设计, 2024, 37(12):74-76.

[6] 孙文秀, 李进, 熊涛, 等.“新工科” 建设背景下地方高校细胞工程课程的教学改革与实践[J].高校生物学教学研究(电子版), 2022, 12(3):20-23.

[7] 王霞, 焦成瑾, 巴巧瑞.新工科背景下基于PBL的线上线下混合教学模式的改革与探索:以细胞生物学为例[J].汉江师范学院学报, 2023, 43(6):136-139.

[8] 贺小英, 马利兵, 辛翠花, 等.“新工科” 背景下高等院校本科生《细胞生物学课程》授课模式的改革与思考[J].科技视界, 2020(14):16-18.

[9] 周斌, 刘金祥, 张广丽.基于绿色建筑可持续运行理念的工程教育与实践[J].高等建筑教育, 2016, 25(4):1-4.

[10] 杨金水, 王娜, 田长富, 等.以竞促学培养农业微生物学领域创新人才[J].微生物学通报, 2024, 51(4):1261-1271.