微生物感染与人类健康息息相关,同时对公共卫生和社会稳定具有广泛影响,随着后疫情时代的到来,微生物与人类健康之间的关系愈加受到关注[1]。在此背景下,《微生物感染与健康》作为一门理工科院校的通识课程,旨在为理工科学生提供理解和探索微生物与人类健康关系的平台,学习科学应对常见微生物感染,学会守护个人及家人健康[1-2]。该课程的对象是来自不同专业、不同年级的本科生,涵盖了智能制造、材料科学与工程、电子信息等多个大类专业。然而,由于学生的专业背景和学科基础存在差异,课程的教学设计必须兼顾学生的基础知识水平,同时确保课程内容具有吸引力,帮助学生在各自专业背景下理解和应用微生物学知识[2-4]。因此,如何在课程中有效地平衡理论与实践,促进学生的跨学科思维,成为了教学改革的重要目标。

传统教学模式多采用填鸭式的教学方式,教师在课堂上占据绝对主导地位,知识的传授主要是单向输出,学生处于被动接受的状态,尽管这种 “以教师为中心”的教学模式在知识传递效率上具备一定优势,但忽略了学生的学习主体地位[5-7]。学生在课堂中多为记笔记、听讲,缺乏主动思考和参与讨论的机会。而在考核方式上,也主要依赖于期末考试的形式,学生的表现往往只在短期内的记忆和模仿中得以体现,这使得课堂参与度低,学习兴趣难以长久维持。期末考试后,学生往往认为课程就此结束,缺乏进一步深入探索的动力,教学效果未能达到预期。因此,教学改革的必要性愈发明显。

在新形势背景下,需要转变传统的教学观念,从“以教师为中心”过渡到“以学生为中心”,引入互动式、探索式的教学模式[3,8-9]。这不仅能够激发学生的学习兴趣,更能培养他们的自主学习能力和批判性思维。在新模式下,课堂成为一个讨论、探索和合作的平台,学生能够在互动中构建知识体系,并在课后延伸学习,进一步消化和应用所学内容。这种转变不仅能提高课堂的活跃度,还能在更大程度上实现教学目标,促进学生的全面发展。

1 教学内容的整合与重构

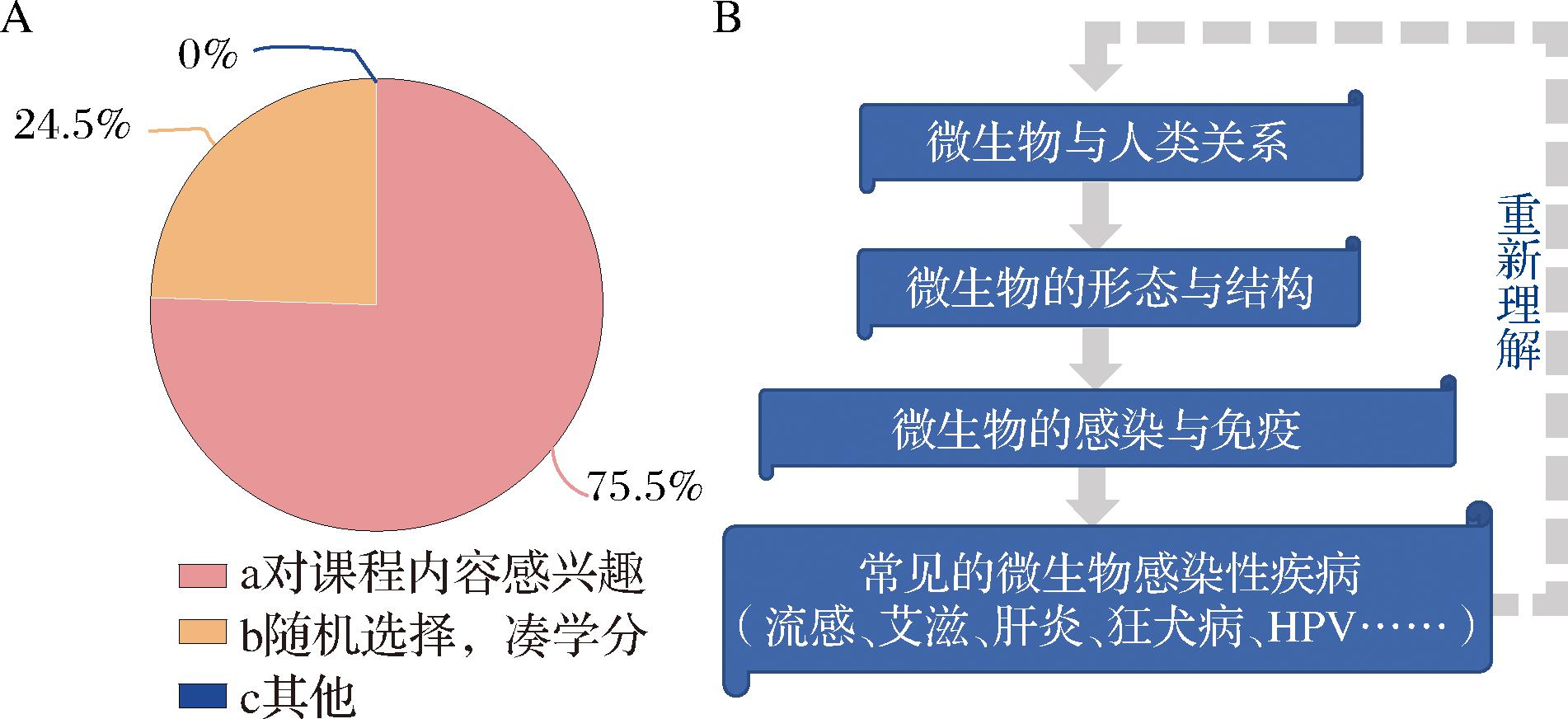

针对2023—2024学年第二学期《微生物感染与健康》课程的学生开展课前调查,调查对象共49人。调查结果显示,75.5%的学生选择本课程的主要原因是对课程内容感兴趣,并希望通过学习获得学分(图1-A)。这一结果表明,课程内容的吸引力直接影响了学生的选课动机。由于本课程尚无专门教材,传统的《微生物学教程》、《医学微生物学》、和《病原生物学》等教材存在教学内容设置较为分散的局限,难以充分体现微生物感染与人类健康知识的连贯性和应用性,相关专业课程的传统教学模式偏重理论讲解,忽视了学生对知识的实际应用以及对健康问题的理解及应用的需求[10]。因此,为了提升教学效果,更好地帮助学生将理论知识与实际应用相结合,决定对课程内容进行系统的整合与重构[3,9,11]。

A-选课动机分析;B-教学内容设计

图1 选课动机分析和教学内容整合

Fig.1 Analysis of course selection motivation and integration of teaching content

在课程内容整合过程中,结合《微生物学教程》、《医学微生物学》、和《病原生物学》等相关教材内容[12-14],慕课、智慧树等在线课程资源,联系生活实际、网络文章、视频资料、微博和新闻热点等内容。如图1-B所示,整合后的课程内容以微生物与人类健康的关系为主线,从微生物的基本形态和结构开始,逐步深入到具体的感染机制和机体免疫应答过程,最终引导学生深入思考微生物和人类之间的关系。这种系统化设计,使学生在学习细菌、真菌和病毒结构与形态的同时,能深入理解这些微生物的致病机制和防治策略[6]。例如,在学习完“细菌的形态与结构”后,后续专题接着介绍了相关病原体及其致病机制,如“胃部疾病幽灵—幽门螺杆菌”、“潜伏在身边的杀手—破伤风梭菌”、和“探索浪漫死神—结核病”等;在学习完“病毒的结构与形态”后,后续以专题的形式学习了“肆虐百年的变异狂魔—流感病毒”、“被糖战胜的病毒—脊髓灰质炎”、“吞噬神经的不治之症—狂犬病”等内容。学生在掌握这些具体病原体的特征及其致病过程后,能够进一步加深对微生物与人类健康关系的理解。这种设计不仅加强了学生对细菌结构、生理特性的理解,还通过与实际生活和健康问题的紧密联系,增强了课程的实用性[12]。

课程内容还涵盖了鼠疫、霍乱、埃博拉和艾滋病等重大传染病的案例分析,帮助学生掌握相关的微生物知识的同时,理解这些疾病在历史和现代公共卫生中的影响。此外,课程还针对当下热点问题如宫颈癌疫苗接种、乙肝检查、狂犬病预防措施等,特别加入了时下相关专题讨论。例如,在讲解狂犬病预防时,结合了成都“女童遭猎犬撕咬”的新闻热点,组织学生讨论应对措施,并引导学生就《成都市养犬管理条例 (征求意见稿)》发表个人看法和意见。通过这种内容整合和优化,课程形成了一个系统的学习框架,显著提高了学生对微生物学知识的整体理解和实际应用能力。实践证明,这样的课程设计有效提高了学生的学习兴趣和参与度,帮助他们更好地掌握微生物与人类健康的核心知识,并将其应用于现实健康问题的解决。

2 多元化教学模式的引入

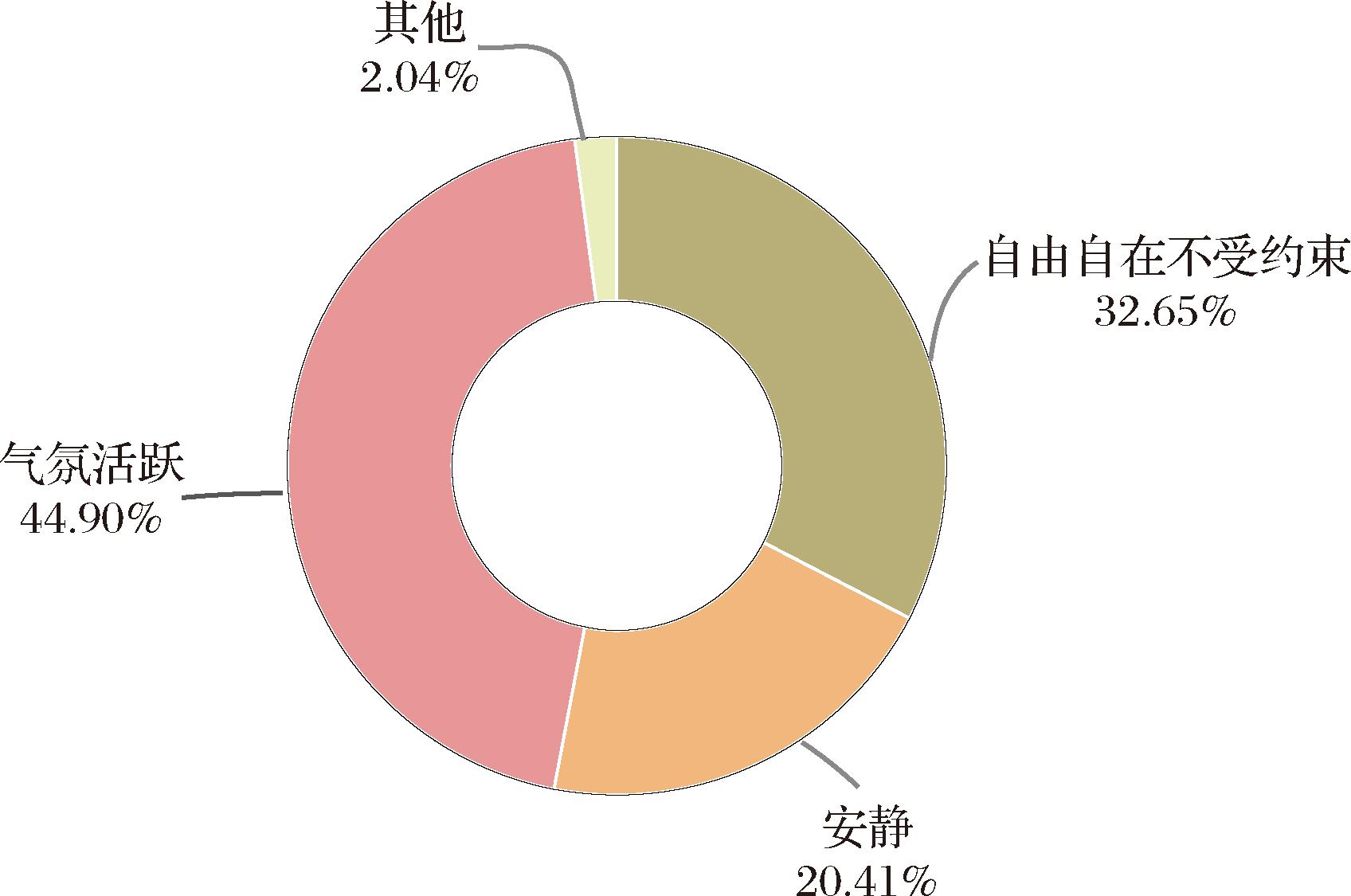

在课程改革过程中,进行了广泛的文献调研,并充分参考了课前的调研问卷结果。结果显示,大多数学生对于传统的授课模式感到乏味,普遍希望课堂具有更高的互动性和灵活性[15]。具体如图2显示, 44.90%的学生更倾向于气氛活跃、能够提升知识技能的课堂氛围,同时有32.65%的学生希望课堂不受约束,这也反映了当代大学生对通识课程的普遍态度。通过课程的改革实施,许多同学在课程结束后反馈喜欢这种新的教学模式,并感受到自身学习水平的显著提升。问卷结果还表明,有34.69%的学生倾向于通过开卷考试和小论文的方式进行考核,这表明他们更希望在知识理解和应用方面获得更多的自主权。

图2 课堂氛围偏好问卷

Fig.2 Questionnaire on classroom atmosphere preferences

针对这些需求,对课堂教学模式进行了系统性调整,重点引入了专题式讨论、互动式教学和翻转课堂等多元化教学形式[8,16-17]。在互动式教学过程中,学生们通过小组讨论、案例分析等方式积极参与课堂,促进彼此之间的交流与学习。同时,翻转课堂的设计要求学生在课前预习基础知识,课堂时间则用于复杂问题的探讨和知识的实际应用。比如,在一次翻转课堂中,同学们选择了与课程相关的专题—梅毒进行展示。小组同学详细介绍了梅毒的结构和发病机制以及预防措施,汇报内容引发了学生们关于“梅毒到底是细菌还是病毒”的激烈讨论。通过这样的课程设计,不仅加深了学生对细菌和病毒结构的理解,同时学会主动思考和论证自己的观点。这种教学模式显著提升了学生的课堂参与度与抬头率。

此外,本课程特别注重培养学生的自主思考能力,采用“问题驱动式”的教学设计,将学习的主动权还给学生,促使他们在课程中快速思考。针对教师提出的问题,学生们积极响应并参与讨论,并且,许多学生表示在课后还主动查阅相关资料,进一步探索课堂上涉及的主题。课程结束时,学生反馈不仅在知识掌握上有了显著进步,更重要的是学习兴趣和主动性得到了极大提升。这一变化充分证明了多元化教学模式在通识课程中的有效性。

3 思政教育的融入

《微生物感染与健康》课程的教学特别注重将思政教育有机融入课程,通过实际案例激发学生的社会责任感和科学精神[18]。例如,在讲授“被糖战胜的病毒—脊髓灰质炎”专题时,课程首先介绍了保罗·亚历山大的事迹作为引入。保罗是一名脊髓灰质炎患者,因疾病后遗症终身只能依赖铁桶(铁肺)生存,但他通过自学获得了学士学位,并最终成为了一名作家。这一事迹深深触动了学生,他们从中感受到坚韧不拔的精神以及在逆境中奋发向上的力量,这种精神激励他们在学习中勇于面对挑战,克服困难。

在讲授脊灰的防治过程中,疫苗起到关键作用,这部分课程结合了顾方舟的事迹,帮助学生了解脊髓灰质炎在中国的防治历程[17]。顾方舟毕生致力于脊灰疫苗的研发,在当时的历史背景下,他选择了更具挑战性的活疫苗,以更快、更广泛地控制脊髓灰质炎的传播。借助这一案例,课程详细解释了脊灰活疫苗与灭活疫苗的区别,帮助学生理解为什么在当时选择活疫苗,认识顾方舟的决定对防治脊髓灰质炎的重要意义。学生们被顾方舟科学家的社会责任感和“以身试药”的无私奉献精神所打动。这种润物细无声的教育方式,使学生在掌握科学知识的同时,也树立了正确的价值观念,增强了社会责任感。

再比如,在讲解乙肝和艾滋病的传播方式时,通过贴近学生实际生活的方式展开讨论,着重介绍了这些疾病的传播途径和预防措施。通过这种实际的讲述,学生不仅掌握了科学的知识,还深刻理解了这些病毒并非通过日常接触传播,从而减少了恐惧和误解。通过这种教学设计的实施,学生逐渐意识到在日常生活中不应对乙肝和艾滋病患者抱有偏见或歧视。这样的课程设计,不仅帮助学生科学认识疾病,还促进了他们在日常生活中形成尊重和理解他人的正确态度,培养了健康的社会责任感。

4 过程化考核的实施

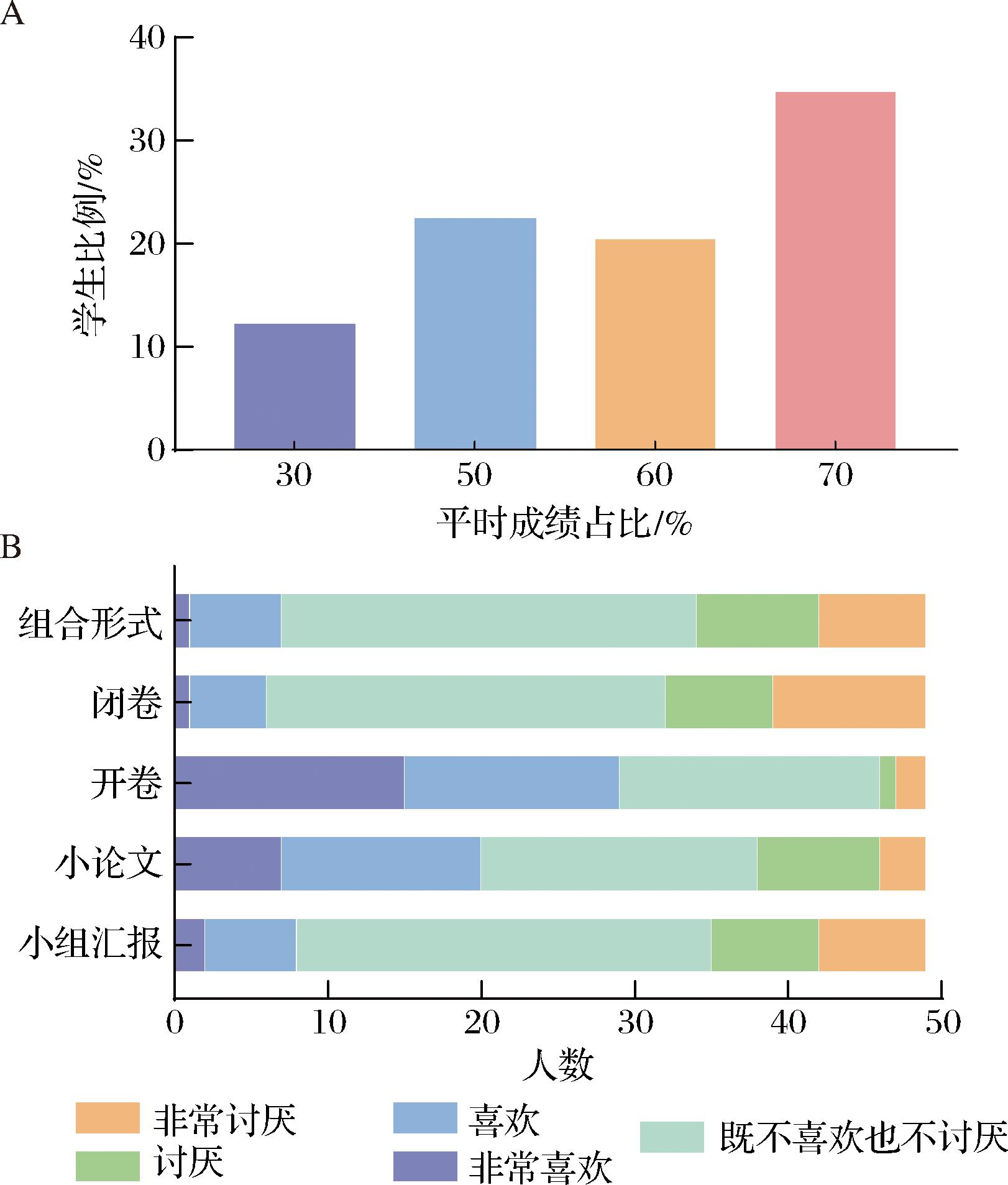

课前的调研数据显示,34.69%的学生认为开卷考试最能促进他们的学习积极性,而30.61%的学生则更喜欢以小论文的形式进行考核;对于平时成绩的占比,调查问卷设置了30%~70% 4个不同档次,如图3-A所示,绝大多数学生更倾向于选择较高比例的平时成绩作为提供考核的一部分,这也反映了当代学生对于课程考核的期待,以及希望通过平时成绩保障学业通过的心态。此外,学生对于期末考核方式表现出不同期待,其中小论文和开卷考试是更受欢迎的形式(图3-B)。

A-学生期待的平时成绩占比;B-学生对不同考核方式的喜好程度

图3 考核方式设计

Fig.3 Assessment method design

为了更全面地评估学生在《微生物感染与健康》课程中的学习效果,本研究决定从单一的终结性考核模式转向过程化考核模式[10,19-21]。这种考核方式不仅更能反映学生的持续学习成果,还能够激励学生在整个学期中保持积极的学习态度。过程化考核由平时成绩60%和期末考核40%构成,考虑到课程的开放性和学生的偏好性,期末考核避开了纸笔闭卷的考试形式;平时成绩进一步细分为课堂表现(10%)、作业完成情况(30%)和小组展示(20%)。课堂表现的评估主要关注学生在课堂上对知识的掌握程度,以及他们的互动参与度和对问题的理解能力[18]。作业部分以课后拓展任务为主,鼓励学生基于课堂所学知识在课后进行自主学习和深入思考。展示部分则让学生通过小组合作,展示他们的研究和探索成果,旨在培养学生团队协作和表达能力。学生也参与了评分过程,对于其他小组的作业展开互评。这一互动过程不仅促进了学生之间的交流与成长,也帮助他们从不同角度分析与思考问题,提升了批判性思维能力。

这种过程化考核的设计源于课前调研的数据分析。调研显示,大部分学生倾向于更加多样化的考核方式,尤其是那些能够反映他们在课堂外自主学习成果的方式。通过综合运用平时成绩、阶段性测评和小组讨论,能够更全面地捕捉学生的学习动态,避免只在期末考试中评估他们的学习效果。通过这些措施的实施,学生的学习积极性显著提高,他们在课后作业中的表现也反映出更深层次的理解和探索。总体而言,这种过程化考核方式不仅让学生在整个学习过程中保持持续的动力,还显著提升了教学效果。

5 结束语

本次教学改革在《微生物感染与健康》课程的实施中取得了显著成效。a)通过教学内容整合和引入互动式及探索式的教学模式,学生的学习积极性得到了明显提升,实现了从“要我学”到“我要学”的转变。学生们不再只是被动接收知识,而是积极参与课堂讨论、小组合作以及翻转课堂,并且在课后继续深入探索和思考。b)过程化考核的实施,使学生在整个学习过程中保持了持续的学习动力,通过平时成绩、课后作业、及小组展示等多样化的考核方式,能够更全面、客观地评估学生的学习效果。帮助学生提高对知识的掌握水平,并培养了他们的自主学习能力和批判性思维,使学习效果延展到课堂之外,促进了学生综合素质的提升。c)思政教育有机融入课程内容,学生在学习专业知识的同时,树立了正确的价值观和社会责任感,这不仅提升了课程的育人效果,也为学生的全面发展奠定了坚实基础。

然而,改革过程中也面临了一些挑战。学生的自主学习能力差异导致他们在课后作业表现上参差不齐。比如,大部分同学通过小组作业、团队协作的形式,PPT制作、汇报展示、团队沟通等方面的能力获得了提升;但是也有个别小组在团队协作、沟通等方面遇到困难,未能发挥合作优势。此外,选课学生基础存在差异,特别是来自不同地区的学生因各地高考政策的不同,微生物学基础不同,如何针对不同学生的学习能力进行分层次的教学支持,是未来需要重点解决的问题。互动教学模式对教学资源的需求较高,如何高效地管理和分配资源,确保每位学生都能充分参与,也是亟需优化的方面。此外,思政教育与专业教育的结合虽然初见成效,但如何更自然、有效地将二者融合,仍需进一步探索和优化。

展望未来,教学改进的方向将进一步聚焦于教学内容的优化与教学资源的有效利用。计划继续完善课程设计,使其更贴近学生的兴趣和实际需求,并在资源配置上寻求更多支持和创新,以提升教学效果。思政教育的融合将继续深化,探索更多元化的方式,使其与专业教育更加紧密结合,达到润物细无声的育人效果。这些努力不仅是教学方法的一次尝试,更希望能够为未来的教学改革提供借鉴和经验。

[1] 陈艳炯, 杨娥, 寻萌, 等.新冠疫情给医学微生物学教学带来的思考[J].医学教育研究与实践, 2021, 29(5):760-764.

[2] 何素敏, 崔隽.生命科学类通识课教学改革的探索与研究:以中山大学生命科学学院为例[J].教育教学论坛, 2023(37):52-55.

[3] 张伟, 陈慧芳, 刘劲松, 等.基于“以学生为中心” 的《中药化学》教学改革探索[J].陕西中医药大学学报, 2025,48(1):129-134.

[4] 苏国兴, 朱明德.环境生物学作为通识课教学的实践尝试[J].科教导刊(下旬), 2019(36):96; 128.

[5] 黄冰心.对通识课教学方法改革创新实践之浅见:以生物课程为例[J].课程教育研究, 2013(2):162.

[6] 张美玲, 江文正.微生物学类核心通识课程中混合式教学模式应用[J/OL].高校生物学教学研究(电子版), 2021, 11(3):18-21.

[7] 木其尔, 满达, 赵霞, 等.混合教学模式下课程教学改革探索:以“普通畜牧学” 为例[J].教育教学论坛, 2024(3):81-84.

[8] 冯艳艳, 石金晶, 周健, 等.“以学生发展为中心” 的教育理念在课程教学中的探索与实践研究:以“通信原理” 为例[J].工业和信息化教育, 2024(5):59-63; 69.

[9] 董晓慧, 臧伟进, 楚雍烈, 等.医学微生物学课堂教学新模式的实践与探索[J].西北医学教育, 2005, 13(6):677-678.

[10] 王洪新, 涂蜜, 华小梅.通识课教学方法的改革与创新实践[J].中国电力教育, 2009(24):89-91.

[11] 胡英, 何亮, 董广志.通识类课程创新性教学实践探索[J].教育教学论坛, 2023(10):93-96.

[12] 周德庆.微生物学教程[M].3版.北京:高等教育出版社,2011.

[13] 严杰, 夏克栋.病原生物学[M].杭州:浙江大学出版社, 2006.

[14] 谭飔, 高晓旭, 郑俏然.“食品营养与健康” 通识课程教学经验与思考[J].当代农机, 2021(10):47-49.

[15] 陈利, 陆海燕.翻转课堂的有效性探讨:以大学通识课程为例[J].现代交际, 2021(17):19-22.

[16] 王星, 李琪.以学生为中心的“对分课堂+混合式” 教学模式的探索:以线性代数课程为例[J].现代职业教育, 2024(21):101-104.

[17] 张银, 宋文红.“以学生为中心” 新论:理论基础,分析框架与国际镜鉴[J].中国人民大学教育学刊, 2025(3):91-104;181-182.

[18] 袁方.高校通识课程思政路径的探索与思考:以“食品感官评定” 课程为例[J].轻工科技, 2022, 38(4):167-170.

[19] 郭晋.探索OBE教学理念的生物医学传感器通识课教学[J].生物学杂志, 2023, 40(4):119-122

[20] 闫静.提高通识课教学效果的策略[J].广西广播电视大学学报, 2019, 30(4):46-48.

[21] 柳芳, 熊慧珍, 罗辉兴, 等.《胃肠健康, 生命之道》通识课教学效果分析[J].中国继续医学教育, 2023, 15(10):110-115.