米香型白酒是中国四大基础香型白酒之一,被认为是我国白酒的起源酒,其产地主要在广东、广西地区,主要代表为桂林三花酒、全州湘山酒等。米香型白酒在发酵工艺和蒸馏工艺上与其他香型的白酒区别较大,其以大米为原料,经过小曲糖化、半固态发酵、半固态蒸馏等工艺步骤酿造而成,具有“清、甜、爽、净”的风味特点。自2019年广西政府实施《广西桂酒(白酒)三年振兴行动方案》以来,广西米香型白酒发展迅速,在国内外影响力不断增强,其风味品质逐渐受到了重视。风味物质的组成不仅是评判白酒品质的重要因素,还对白酒的生产工艺、微生物体系等起着调控指导作用,因此研究米香型白酒的挥发性风味物质对于米香型白酒行业提质增效具有重要意义。

近20年来,随着科学技术的进步,白酒风味组分的研究取得极大的进展。到目前为止,研究人员已成功在酱香型白酒和浓香型白酒检测出>1 800种挥发性物质[1],在清香型白酒中检测出约1 200种挥发性物质[2]。通过对白酒挥发性组分的深入解析,发现了一大批新的微量香气化合物对白酒风味品质具有重要影响。DONG等[3]通过分子感官技术确认3-甲基吲哚是导致浓香型白酒“泥臭味”的重要香气化合物,WANG等[4]联合气相色谱-嗅闻仪(gas chromatography olfactometry, GC-O)和全二维气相色谱-飞行时间质谱(comprehensive two-dimensional gas chromatography/time-of-flight mass spectrometry, GC×GC-TOFMS)分析技术发现,酱香型白酒的“盐菜味”异嗅味与糠硫醇、甲硫醇等含硫化合物有关。CHEN等[5]通过GC-O-MS分析技术结合化学计量学发现,苯丙酸乙酯、戊酸、愈创木酚等20种气味化合物可被认为是区分传统工艺和现代工艺小曲清香型白酒的潜在风味标记物。与其他白酒香型相比,米香型白酒风味组成的研究报道较少、研究相对落后。在早年的研究中,米香型白酒的风味组成被认为比其他香型白酒简单,其主体香气为乳酸乙酯、乙酸乙酯和β-苯乙醇。近年来,随着米香型白酒产业的发展,对米香型白酒挥发性组分的系统研究才逐渐展开。朱克永等[6]和孙细珍等[7]采用顶空固相微萃取结合气质联用技术分别在米香型白酒中鉴定出36种和71种挥发性物质。吴凡等[8]应用顶空固相微萃取(headspace solid-phase microextraction, HS-SPME)结合GC×GC-TOFMS技术,在4款米香型白酒中共鉴定出210种挥发性化合物,但并未对其香气贡献进行深入研究。

基于当前对形成米香型白酒独特风味的挥发性化学组分尚不完全清晰,本研究采用顶空固相微萃取(HS-SPME)、液液萃取(liquid-liquid extraction, LLE)结合全二维气相色谱-飞行时间质谱(GC×GC-TOFMS)解析天龙泉米香型白酒的挥发性风味组成特征,通过化学计量学系统地分析挥发性组分在不同年份生产的米香型白酒中的分布规律,以期增加对米香型白酒风味化学本质的认识。

1 材料与方法

1.1 材料、试剂与仪器

1.1.1 样品

本研究所用的样品由广西天龙泉酒业有限公司提供的米香型原酒,共计15个样品,生产日期分别为2014、2016、2020、2021年和2022年的样品各3个,酒精度为52.1%~56.7%。

1.1.2 试剂与耗材

2 cm 50/30 μm SPME三相萃取纤维divinylbenzene/carboxen/polydimethylsiloxane (DVB/CAR/PDMS),Sigma-Aldrich公司;DB-FFAP型毛细管柱(60 m×0.25 mm×0.25 μm),美国Agilent公司;Rxi-17 Sil型毛细管柱(1.5 m×0.25 mm×25 μm),美国Restek公司;二氯甲烷、无水乙醇、辛酸乙酯-d15(1219798-38-5)、(R)-2-甲基丁酸-d3(1346617-08-0)、愈创木酚-d3(74495-69-5)(均为色谱纯),百灵威科技有限公司;无水Na2SO4(分析纯)、NaCl(分析纯),上海国药集团;实验用水均为煮沸5 min后冷却至室温的超纯水。

1.1.3 仪器与设备

MPS2顶空固相微萃取多功能自动进样系统,德国Gerstel公司;Pegasus 4D全二维气相色谱-飞行时间质谱仪,美国LECO公司;7890B气相色谱仪,美国Agilent公司;DC-12氮吹仪,上海安谱实验科技股份有限公司;Millipore-Q超纯水系统,美国密理博公司。

1.2 试验方法

1.2.1 HS-SPME提取米香型白酒中的挥发性组分

实验过程参照本实验室前期优化建立的方法进行[9]。将1 mL白酒样品和4 mL超纯水及1.5 g NaCl置于20 mL顶空样品瓶中,并添加10 μL混合内标(辛酸乙酯-d15,106.24 μg/L;(R)-2-甲基丁酸-d3,164.48 μg/L;愈创木酚-d3,131.73 μg/L),HS-SPME萃取及进样过程由MPS2完成。萃取温度50 ℃,样品先在孵化器中平衡5 min,然后在孵化器转速500 r/min下萃取50 min。

1.2.2 液液萃取提取米香型白酒中的挥发性组分

参照WANG等[10]方法,取30 mL酒样于分液漏斗中并用饱和食盐水稀释至酒精度为10%vol,分别加入3次萃取剂二氯甲烷(30 mL×3)进行振荡萃取,收集有机相为萃取相。在萃取相中加入适量的无水Na2SO4至呈流沙状,置于-20 ℃下干燥过夜,氮吹浓缩至500 μL等待进样。

1.2.3 GC×GC-TOFMS分析方法

按照实验室前期构建的检测方法[11]对米香型白酒样品进行GC×GC-TOFMS分析。

GC×GC条件:一维色谱柱为DB-FFAP毛细管柱(60 m×0.25 mm×0.25 μm),二维色谱柱为Rxi-17 Sil毛细管柱(1.5 m×0.25 mm×25 μm)。一维柱温箱升温程序如下:初始温度为45 ℃,保持3 min,随后以4 ℃/min升温至150 ℃保持2 min,再以6 ℃/min升温至200 ℃后,最后以10 ℃/min升温至230 ℃并保持10 min。调制器调制时间为4 s,热调制时间为1 s,调制补偿温度为20 ℃。二维柱温箱升温程序如下:初始温度为60 ℃,保持2 min后,以5 ℃/min升温至250 ℃保持5 min。程序升温在恒流模式下进行,载气为高纯He(纯度>99.999 5%),流速为1 mL/min。GC进样口温度250 ℃,进样模式采用不分流模式,SPME萃取纤维解吸附时间为10 min,液体进样量为1 μL。

TOFMS条件:EI离子源,电压为70 eV,离子源温度为230 ℃,传输线温度为240 ℃。检测器电压为1 500 V。采集质量数范围为35~400 amu,采集频率为100 spectrum/s。

1.2.4 化合物鉴定

定性方法:实验采集的TOFMS数据由LECO公司ChromaTOF®工作站处理,对信噪比(serial number, S/N)>50的色谱峰进行自动积分和解卷积,将自动识别的质谱图与NIST14、Wiley 9质谱库和本团队前期建立的白酒挥发性风味数据库[12](包含近3 000种挥发性组分)进行比对。所有比对结果均以“峰表”的形式自动生成,其中包含化合物名称、保留指数(retention index, RI)、定量离子、一维保留时间、二维保留时间、正反相似度、可能性和峰面积等信息。“峰表”进一步经过人工谱图分析,选择正反相似度>700、可能性>2 000的化合物,并剔除柱流失化合物。最后,在相同色谱条件下分析C8~C30正构烷烃的峰保留时间,建立极性色谱柱下鉴定化合物RI值的计算方法。将鉴定化合物的RI值与NIST库中报道的RI值进行比较,选取计算RI与文献RI差值在50以内的化合物作为可靠的鉴定结果。

半定量方法:原始数据经ChromaTOF®工作站中的Statistical Compare功能对齐色谱峰后,自动确定定量离子并得到同一化合物在不同酒样中的峰面积。辛酸乙酯-d15为低沸点化合物的内标、愈创木酚-d3为高沸点化合物的内标和(R)-2-甲基丁酸-d3为酸类化合物的内标。

1.2.5 数据分析

数据统一经过Z-Score标准化处理后,采用XLSTAT进行主成分分析(principal component analysis, PCA)。柱状图及散点图采用origin 2022绘制。

2 结果与分析

2.1 天龙泉米香型白酒中挥发性成分的鉴定

挥发性组分是构成白酒风味和功能的物质基础,目前在不同香型白酒中共检测到的挥发性组分达3 000种,其构成极其复杂。由于不同挥发性化合物的物理化学性质不同,目前没有一种前处理方式可以一次性完成对这些挥发性化合物的富集和浓缩。此外,GC×GC相比一维GC有着更高的峰容量,这有助于分离鉴定出更多的化合物。因此,本研究采用HS-SPME和LLE两种提取方式,联用GC×GC-TOFMS技术对天龙泉米香型白酒中的挥发性组分进行分析。

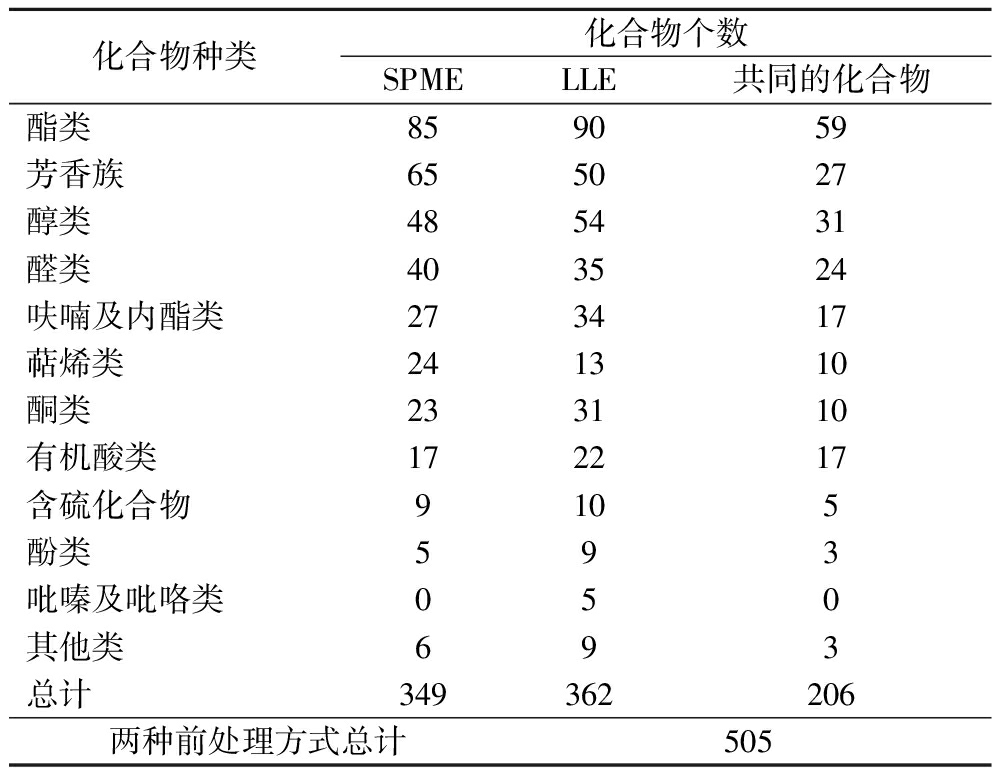

采用GC×GC-TOFMS检测经过HS-SPME和LLE两种不同提取方式处理的组分,分别检测到3 132和3 778个色谱峰。根据1.2.4节中多级化合物鉴定策略,在HS-SPME预处理的样品中鉴定出349种物质,LLE预处理的样品中共鉴定出362种物质(见表1)。从挥发性化合物数量的检出上来看,LLE优于HS-SPME,尤其对含氮化合物(吡嗪类和吡咯类)的检出具有明显的优势。采用LLE技术检出了在HS-SPME处理的样品中无法检出的5种含氮化合物,而HS-SPME则在提取萜烯类化合物上具有明显优势。因此,联用多种样品前处理方式是全面分析酒精饮料中挥发性物质的有效策略。结合LLE和HS-SPME 2种前处理方式在天龙泉米香型白酒中共初步鉴定出505种不同种类的挥发性化合物,这一结果充分体现了我国米香型白酒挥发性组分的复杂性和多样性。

表1 LLE和HS-SPME两种前处理方式GC×GC-TOFMS鉴定化合物比较

Table 1 Comparison of volatile compounds detected by LLE-GC×GC-TOFMS and HS-SPME-GC×GC-TOFMS

化合物种类化合物个数SPMELLE共同的化合物酯类859059芳香族655027醇类485431醛类403524呋喃及内酯类273417萜烯类241310酮类233110有机酸类172217含硫化合物9105酚类593吡嗪及吡咯类050其他类693总计349362206两种前处理方式总计505

2.2 米香型白酒中潜在香气活性组分的确定

为确认上述检测到的505种挥发性化合物是否具有香气贡献,进一步检索Flavornet Home(http://www.flavornet.org/index.html)和Flavor DB(https://cosylab.iiitd.edu.in/flavordb/)两个香气数据库,共检索出339种化合物具有香气贡献[电子版增强出版附表1所示(https://doi.org/10.13995/j.cnki.11-1802/ts.039081)],为天龙泉米香型白酒的潜在香气活性组分,包括86种酯类、50种芳香族、42种醇类、40种醛类、32种含氧杂环化合物(呋喃及内酯类)、30种酮类、25种萜烯类、19种有机酸类、11种含硫化合物和4种含氮杂环化合物(吡嗪及吡咯类)。与前期关于米香型白酒挥发性化合物的研究比较,本研究新发现了163种潜在的香气化合物。

在天龙泉米香型白酒中,种类最丰富的是酯类化合物,其次是羰基化合物,包括醛类、酮类和酸类,合计89种。据报道,酯类化合物的形成有两种来源,一种是微生物代谢,另一种是酸类和醇类被酒曲中酯化酶催化[13]。酯类化合物主要呈现花果香。羰基化合物来源很广,主要是由醇类物质氧化而成的,醛类化合物主要呈现青草、黄瓜等生青的香气,酮类物质呈现奶油、黄油等动物脂肪香气,而酸类呈现令人不悦的酸味或奶酪味,但在酒精饮料风味协调上起着不可或缺的作用。

天龙泉米香型白酒中的芳香族化合物种类也非常丰富,仅次于酯类和羰基类化合物。表2列出了天龙泉米香型白酒中鉴定出的芳香族化合物,其中33种首次在米香型白酒中被鉴定出。白酒中的芳香族化合物有呈现花香、果香的芳香醇、芳香酯、芳香酸、芳香醛、芳香酮和呈现烟熏味的酚类。其中苯甲醛、苯乙醛、苯乙酸乙酯、3-苯丙酸乙酯、苯乙醇等在多种香型白酒中均被检出。大部分芳香族化合物具有低阈值、高香气强度的特点,主要来源于原料中酪氨酸和苯丙氨酸的降解。在米香型白酒中,呈现花香的苯甲醛、苯乙醛、苯甲醇、β-苯乙醇、苯甲酸、苯乙酸和愈创木酚均是蜂蜜中的关键香气物质[14],说明上述物质可能对米香型白酒“蜜香”香气特征具有积极贡献。

表2 天龙泉米香型白酒中分析鉴定出的挥发性芳香族化合物

Table 2 Volatile aromatic compounds identified in Tianlongquan Mixiangxing Baijiu

编号CAS中文名称香气描述a香气阈值/(mg/L)编号CAS中文名称香气描述a香气阈值/(mg/L)1100-42-5苯乙烯甜香0.100 0d∗2621834-92-4可卡醛可可,坚果n.s.2100-51-6苯甲醇甜香,花香40.927 2e274411-89-62-苯基巴豆醛豆子,蜂蜜n.s.3100-52-7苯甲醛杏仁,糖果4.203 1e284748-78-14-乙基苯甲醛甜香0.040 0b∗4101-41-7苯乙酸甲酯甜香,蜂蜜n.s.29495-40-9苯丁酮樟脑,樱桃n.s.5101-97-3苯乙酸乙酯果香,甜香0.406 8e30498-02-2香草乙酮微弱的甜香1.000 0d∗6102-13-6苯乙酸异丁酯甜香,蜂蜜n.s.31529-20-42-甲基苯甲醛樱桃0.038 0b∗7102-19-2苯乙酸异戊酯甜香,蜂蜜n.s.3260-12-08β-苯乙醇玫瑰,蜂蜜28.922 7e8103-36-6肉桂酸乙酯蜂蜜,肉桂0.000 7e33617-94-72-苯异丙醇甜香,青香n.s.9103-45-7乙酸苯乙酯玫瑰,蜂蜜0.908 8e346314-97-2苯乙醛二乙缩醛青香,杏仁n.s.10103-48-0异丁酸苯乙酯花香,蜂蜜n.s.3565-85-0苯甲酸微弱的香脂1.000 0d∗11103-52-6丁酸苯乙酯果香0.961 0e3690-02-8水杨醛肉桂0.028 0d∗12103-82-2苯乙酸花香,蜂蜜3.402 0e3793-55-0苯丙酮山楂n.s.13104-62-1甲酸苯乙酯玫瑰0.270 0c∗3893-58-3苯甲酸甲酯草本,甜香0.177 0d∗14104-87-0对甲基苯甲醛果香0.007 2b∗3993-89-0苯甲酸乙酯花香,果香1.433 7e151123-85-92-苯基-1-丙醇青香n.s.4098-85-1α-苯乙醇甜香1.380 0d∗16119-61-9二苯甲酮玫瑰n.s.4198-86-2苯乙酮霉味,花香0.255 7e17120-50-3苯甲酸异丁酯甜香,果香n.s.4299-93-4对羟基苯乙酮微弱的甜香5.5b∗18122-00-9对甲基苯乙酮甜香,果香0.002 0d∗43123-07-94-乙基苯酚苯酚,香料0.617 7e19122-78-1苯乙醛甜香,蜂蜜0.262 0e44108-95-2苯酚苯酚18.909 3e20122-99-62-苯氧基乙醇玫瑰,肉桂n.s.45108-39-4间甲酚粪便,塑料0.500 0d∗21123-11-5对甲氧基苯甲醛甜香,薄荷0.021 0d∗46106-44-54-甲基苯酚药,烟熏0.167 0e22136-60-7苯甲酸丁酯香脂,果香n.s.4790-05-1愈创木酚烟熏,甜香0.013 4e23140-11-4乙酸苯甲酯煮熟的蔬菜0.300 0d∗48121-33-5香兰素香草,甜香0.438 5e24140-26-1异戊酸苯乙酯花香,果香n.s.492409-55-4单烃基酚药,皮革0.030 0c∗252021-28-53-苯丙酸乙酯花香,蜂蜜0.125 2e5095-48-7邻甲酚苯酚0.300 0d∗

注:a香气描述查自在线风味数据库(http://www.flavornet.org/index.html和https://cosylab.iiitd.edu.in/flavordb/);b化合物在空气中的香气阈值;c化合物在水中的香气阈值;d化合物在其他基质中的香气阈值;e化合物在体积分数40%以上乙醇水溶液的香气阈值,参考文献15~19;*香气阈值查自www.thresholdcompilation.com;n.s.暂未搜索到该化合物的香气阈值(下同)。

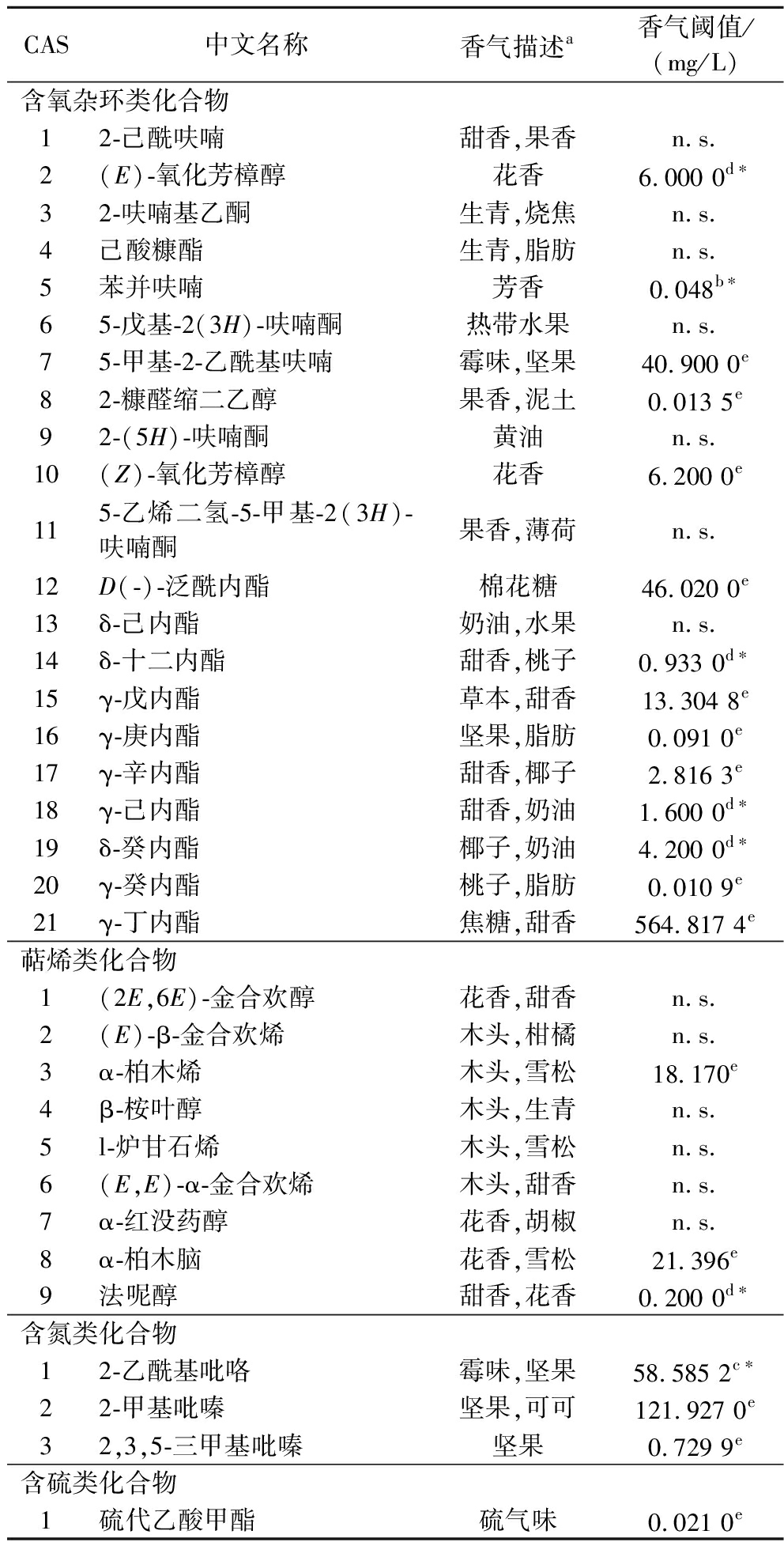

除了普遍存在的酯类、醛酮类、醇类和酸类化合物,白酒中含氧杂环类、萜烯类、含氮类和含硫类化合物的作用也不容忽视。本研究在天龙泉米香型白酒中新发现了21种含氧杂环化合物(见表3),它们大部分都呈现花香、甜香特征,可能是形成米香型白酒“蜜香清雅”香气特征的重要因素。含氧杂环化合物是构成许多酒精饮料香气特征的重要成分,包括呋喃类、吡喃类和内酯类等。大部分呋喃化合物为美拉德反应的产物,而内酯类化合物主要由氧化反应和微生物作用形成。其中,呋喃型的(E)-氧化芳樟醇和(Z)-氧化芳樟醇是柑橘蜂蜜的关键香气化合物[15],气味阈值只有6.0~7.0 mg/L,可能有助于米香型白酒“蜜香”香气特征的形成。在新发现内酯类化合物中,有7种内酯为γ-内酯。γ-内酯是一类重要的呈香化合物,一般呈现甜香,其中γ-癸内酯气味阈值为10.87 μg/L,是酱香型白酒中的重要香气化合物[16]。

表3 米香型白酒中新发现的其他潜在香气化合物

Table 3 Newly potential aroma compounds in Tianlongquan Mixiangxing Baijiu

CAS中文名称香气描述a香气阈值/(mg/L)含氧杂环类化合物12-己酰呋喃甜香,果香n.s.2(E)-氧化芳樟醇花香6.000 0d∗32-呋喃基乙酮生青,烧焦n.s.4己酸糠酯生青,脂肪n.s.5苯并呋喃芳香0.048b∗65-戊基-2(3H)-呋喃酮热带水果n.s.75-甲基-2-乙酰基呋喃霉味,坚果40.900 0e82-糠醛缩二乙醇果香,泥土0.013 5e92-(5H)-呋喃酮黄油n.s.10(Z)-氧化芳樟醇花香6.200 0e115-乙烯二氢-5-甲基-2(3H)-呋喃酮果香,薄荷n.s.12D(-)-泛酰内酯棉花糖46.020 0e13δ-己内酯奶油,水果n.s.14δ-十二内酯甜香,桃子0.933 0d∗15γ-戊内酯草本,甜香13.304 8e16γ-庚内酯坚果,脂肪0.091 0e17γ-辛内酯甜香,椰子2.816 3e18γ-己内酯甜香,奶油1.600 0d∗19δ-癸内酯椰子,奶油4.200 0d∗20γ-癸内酯桃子,脂肪0.010 9e21γ-丁内酯焦糖,甜香564.817 4e萜烯类化合物1(2E,6E)-金合欢醇花香,甜香n.s.2(E)-β-金合欢烯木头,柑橘n.s.3α-柏木烯木头,雪松18.170e4β-桉叶醇木头,生青n.s.5l-炉甘石烯木头,雪松n.s.6(E,E)-α-金合欢烯木头,甜香n.s.7α-红没药醇花香,胡椒n.s.8α-柏木脑花香,雪松21.396e9法呢醇甜香,花香0.200 0d∗含氮类化合物12-乙酰基吡咯霉味,坚果58.585 2c∗22-甲基吡嗪坚果,可可121.927 0e32,3,5-三甲基吡嗪坚果0.729 9e含硫类化合物1硫代乙酸甲酯硫气味0.021 0e

萜烯类化合物是白酒中重要的香气物质之一,主要来源于酿酒原辅料、微生物产生和化学反应17]。在天龙泉米香型白酒中新发现了9种萜烯类化合物(见表3),其中α-柏木烯、法呢醇都具有草本、木头的香气特征,是酒精饮料中重要的香气物质,在酱香型白酒中具有较大的香气强度[18]。萜烯类物质及其衍生物不仅是构成白酒香气特征的重要化合物,也是白酒中重要的生物活性因子,具有镇痛、抗菌、抗肿瘤等生理作用19],例如α-柏木烯、法尼醇和α-红没药醇等。

含氮化合物和含硫化合物主要由原料中基本组分在较高温度下发生热降解和非酶促化学反应形成。由于米香型白酒原料的单一性和生产工艺的特殊性,生产过程中发生的热反应程度明显都低于其他香型的白酒,仅检测出11种含硫化合物和4种含氮化合物(吡嗪及吡咯类),本研究新发现的有4种(见表3)。其中,含硫化合物中的二甲基二硫和二甲基三硫呈现卷心菜味,含量过高会对白酒的香气特征产生负面影响,但适量的二甲基二硫和酯类化合物协同作用会提高果香的香气特征[20],因此含硫化合物也可能是米香型白酒香气特征的重要贡献者。在米香型白酒所鉴定出的香气化合物中,并未鉴定出区别于其他香型白酒的特殊香气化合物,证实了白酒的香气特征风格是由不同比例的风味组分协同作用形成的。各种潜在香气化合物之间的协同作用还需进一步研究。

2.3 不同贮存时间的米香型白酒挥发性组分的差异分析

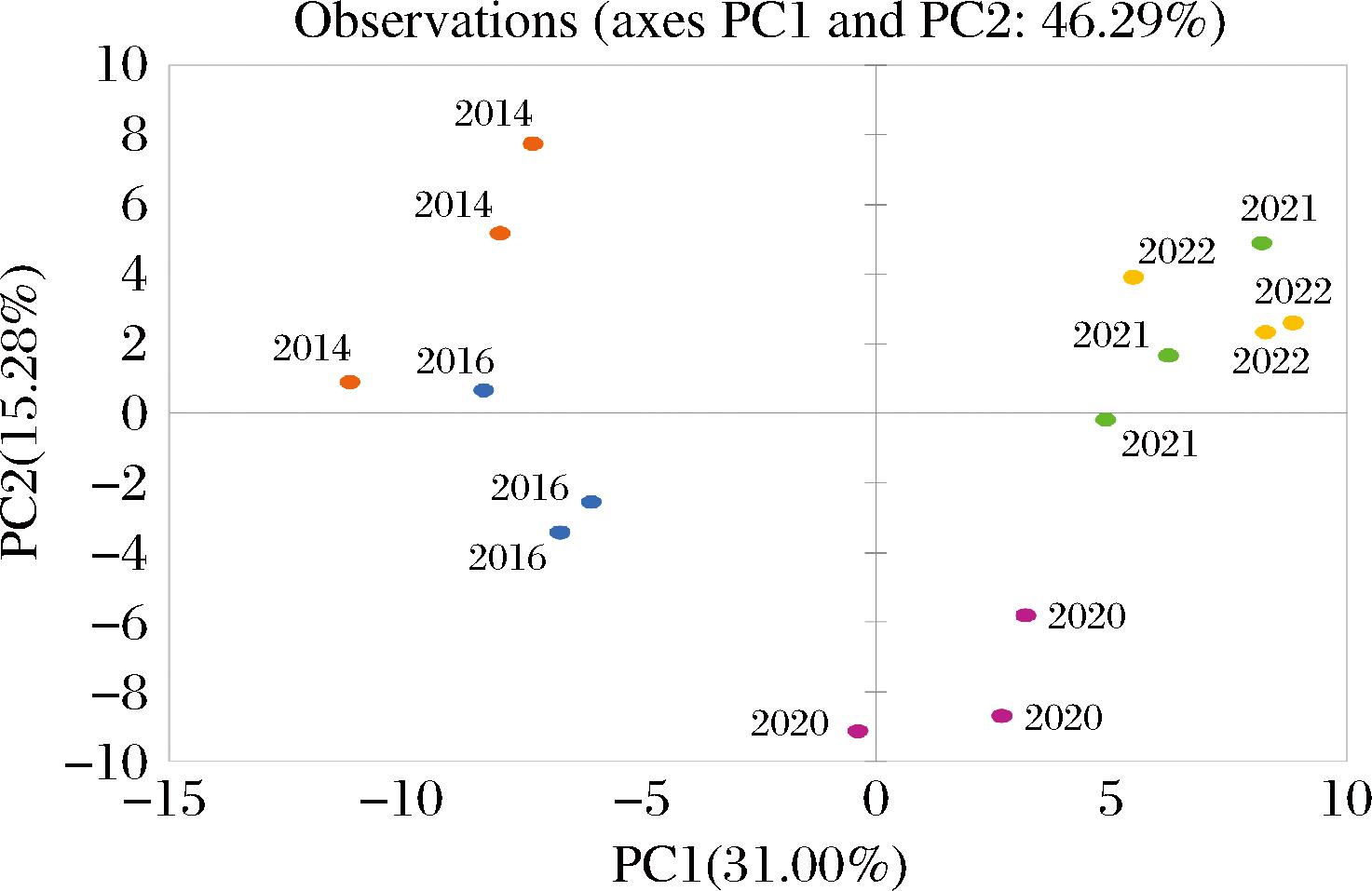

米香型白酒在新酿造时往往气味刺鼻、口感辛辣,需要贮存一段时间使酒体柔和。为了更深入地了解天龙泉米香型白酒的香气特征,本研究选取15个在相同条件下储存的不同年份米香型原酒样品,利用HS-SPME-GC×GC-TOFMS分析鉴定,对潜在的香气化合物进行半定量计算,并遵循80%出现原则对同一年份不同平行样品之间的化合物进行筛选。最后选取15个样品共有的156个香气化合物,利用无监督的PCA对上述样品进行分离,结果如图1所示。两个主成分因子累计贡献率为46.29%,表明15个不同年份生产的白酒样品可以通过PCA较好地分离,并且同一年份生产的样品形成了明显的聚集。在第一主成分(PC1)上,贮存时间长和贮存时间短的白酒得到了很好的分离。2022年和2021年生产的原酒可能贮存时间相对较短,工艺相似,香气化合物含量差异不大,因此聚集在一起。但这仍然可以表明,在香气化合物含量的角度上,贮存不同时间的米香型白酒存在明显差异,在时间维度上也具有一定规律性。

图1 不同年份天龙泉米香型白酒PCA得分散点图

Fig.1 The PCA score scatter plot of Tianlongquan Mixiangxing Baijiu with different aging times

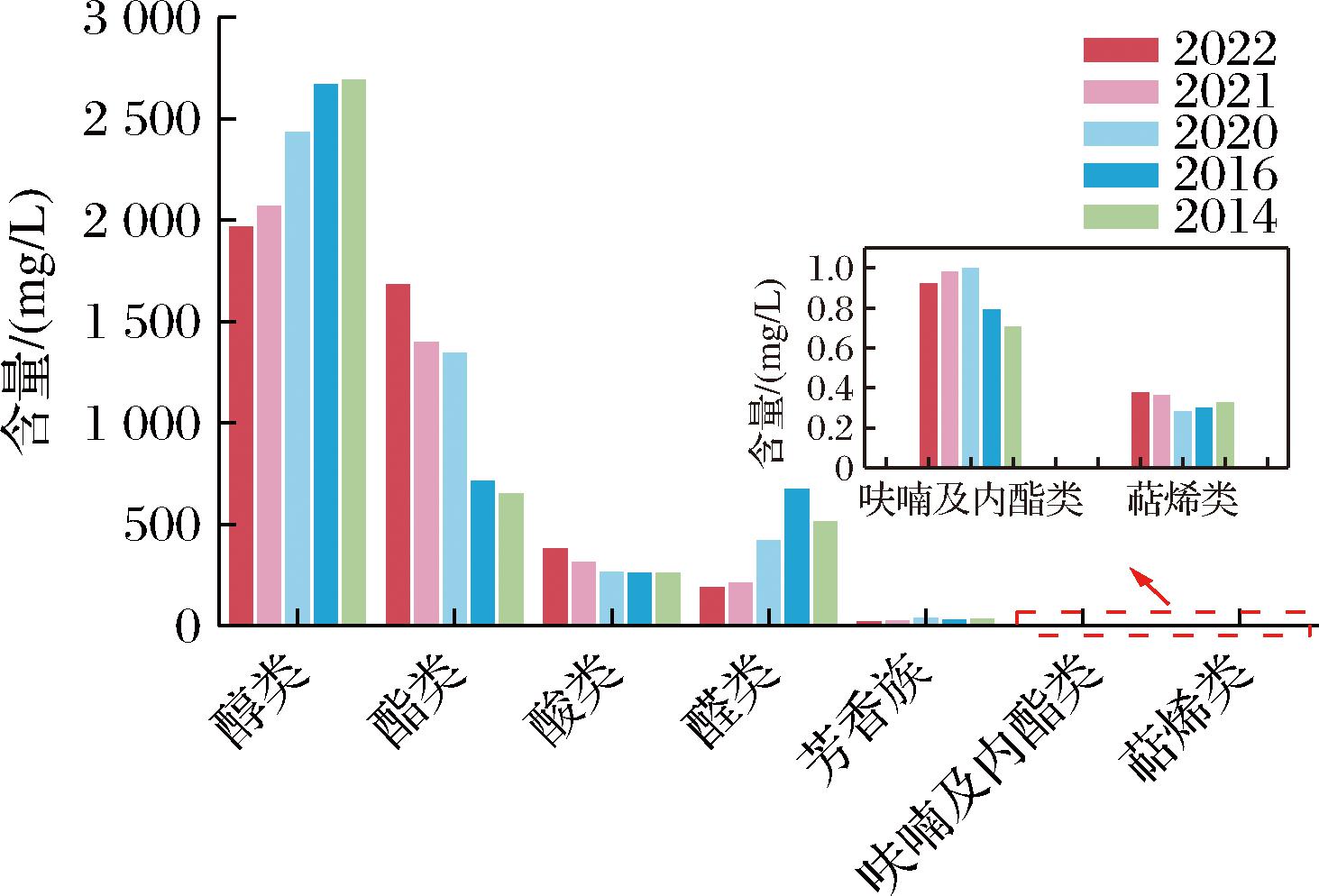

不同年份样品中的各类香气半定量浓度如图2所示,图3显示了在不同年份样品中差异显著(P>0.001)的潜在香气化合物含量变化。随着贮存时间推移,变化趋势明显的香气化合物有醇类、酯类和醛酮类化合物。

图2 不同年份天龙泉米香型白酒香气组分含量分布规律

Fig.2 Concentration of aroma components in Tianlongquan Mixiangxing Baijiu with different aging times

a-酯类物质;b-酸类物质;c-醛类物质;d-酮类物质;e-芳香族物质;f-呋喃类物质;g-萜烯类物质

图3 不同贮存时间的天龙泉米香型白酒差异香气化合物含量变化

Fig.3 Trends in the concentration certain compounds in Tianlongquan Mixiangxing Baijiu at various aging stages

醇类化合物总含量随着贮存时间的增加而增加,这与浓香型白酒和清香型白酒的研究结果一致。导致这一现象的原因有可能是来自酯类化合物的水解抑或是难挥发的高级醇被浓缩[21]。醇类化合物具有平衡酒体香气的作用,其特殊的香气也赋予了米香型白酒“爽、净”的特点,但过高的高级醇含量会引起饮后不适。近年来白酒行业一直将降低杂醇油的含量为努力方向,从微生物的改造、蒸馏工艺的优化等方面入手,在降低米香型白酒杂醇油含量上也取得一定的进展[22]。因此,新酒醇类化合物含量低于老酒可能也与工艺优化相关。

酯类化合物总含量与贮存时间呈负相关,可能是因为在贮存过程中更容易发生酯水解反应。2-羟基-4-甲基戊酸乙酯、辛酸-3-甲基丁酯和乳酸异丁酯随着贮存时间的增加而降低,这与酯类化合物总量的变化一致。

醛类化合物在贮存年份长的样品中含量更高,主要是由于乙缩醛含量的增加。乙缩醛是白酒老熟的标志性化合物,由乙醇和乙醛缩醛化形成。然而癸醛、壬醛与贮存时间呈现负相关关系,可能由氧化反应导致的。

一直以来,学者普遍认为白酒在贮存陈化过程中会出现“酸增酯减”的现象[23]。然而与其他香型白酒的研究结果不同,酸类化合物在天龙泉米香型白酒贮存过程中在前3年呈现下降趋势,而后趋向稳定,变化幅度不明显。导致这一现象的原因可能是近年来米香型白酒的酿酒工艺不断的调整,引起微生物群落的变化,从而提高了酸类物质的产量。但其中,壬酸的含量随着贮存时间的增加而明显升高,可能来自壬酸乙酯的水解。

芳香族、呋喃及内酯类和萜烯类化合物的总含量与贮存时间关系不大,但其中的一些化合物在时间维度上表现出明显趋势。芳香族化合物中的丁酸-2-苯乙酯和3-苯丙酸乙酯含量随着贮存时间的增加呈现下降趋势。呋喃及内酯类化合物中2-戊基呋喃和2-糠酸乙酯含量在贮存过程中先增加后降低。萜烯类化合物中乙酸香叶酯、β-法尼烯和β-石竹烯的含量与贮存时间呈明显的负相关关系,而β-大马酮含量在贮存过程中先增加后减低。这些化合物变化原因还有待研究。

3 结论

本研究采用HS-SPME和LLE联用GC×GC-TOFMS技术系统解析了天龙泉米香型白酒的挥发性组分特征,鉴定出505个不同类别的挥发性化合物,进一步挖掘出339个可能具有香气活性的化合物,新发现了163种潜在的香气化合物,体现了米香型白酒挥发性组分的复杂性和多样性。天龙泉米香型白酒中潜在的香气化合物除了白酒普遍存在的酯、醇、酸和醛酮类化合物外,芳香族、呋喃及内酯类和萜烯类化合物种类也非常丰富。基于香气化合物的含量,不同贮存期的米香型白酒样品呈现明显差异,在时间维度上具有一定规律。比较不同年份生产的酒样发现,差异较大主要是醇类化合物、酯类化合物和醛类化合物,这不仅可能由贮存过程中发生的化学反应引起的,也可能与酿酒工艺的调整有关。本研究更深入地认识了米香型白酒的挥发性风味化合物,初步分析了不同种类化合物在米香型白酒贮存过程中的变化规律,丰富了米香型白酒风味化学的研究体系。

[1] YAO F, YI B, SHEN C H, et al.Chemical analysis of the Chinese liquor Luzhoulaojiao by comprehensive two-dimensional gas chromatography/time-of-flight mass spectrometry[J].Scientific Reports, 2015, 5:9553.

[2] 杨波, 张鑫, 王凤仙, 等.全二维气相色谱-飞行时间质谱解析清香型汾酒挥发性组分特征[J].酿酒科技, 2021(10):86-94.YANG B, ZHANG X, WANG F X, et al.Characterization of volatile components in Fenjiu liquor by comprehensive two-dimensional gas chromatography/time-of-flight mass spectrometry[J].Liquor-Making Science &Technology, 2021(10):86-94.

[3] DONG W, GUO R N, LIU M, et al.Characterization of key odorants causing the roasted and mud-like aromas in strong-aroma types of base Baijiu[J].Food Research International, 2019, 125:108546.

[4] WANG L L, FAN S S, YAN Y, et al.Characterization of potent odorants causing a pickle-like off-odor in Moutai-aroma type Baijiu by comparative aroma extract dilution analysis, quantitative measurements, aroma addition, and omission studies[J].Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2020, 68(6):1666-1677.

[5] CHEN S, TANG J, FAN S S, et al.Comparison of potent odorants in traditional and modern types of Chinese Xiaoqu liquor (Baijiu) based on odor activity values and multivariate analyses[J].Foods, 2021, 10(10):2392.

[6] 朱克永, 胡继红, 方燕.白酒挥发成分测定的研究[J].食品研究与开发, 2015, 36(21):146-149.ZHU K Y, HU J H, FANG Y.Research progress of volatile components in white spirit[J].Food Research and Development, 2015, 36(21):146-149.

[7] 孙细珍, 杜佳炜, 张帆, 等.应用顶空固相微萃取-气相色谱质谱技术解析天龙泉米香型白酒风味成分[J].酿酒, 2021, 48(5):55-60.SUN X Z, DU J W, ZHANG F, et al.Analysis of volatile aroma components of tianlongquan rice-flavor liquors by headspace solid phase microextraction-gas chromatography mass spectrometry[J].Liquor Making, 2021, 48(5):55-60.

[8] 吴凡, 范绍辉, 何国良, 等.全二维气相色谱飞行时间质谱结合Napping®-UFP解析清雅型和米香型白酒的香气差异[J].食品与发酵工业, 2023, 49(23):293-298.WU F, FAN S H, HE G L, et al.Analysis of aroma difference between QINGYA flavor and rice flavor Baijiu by two-dimensional gas chromatography-time-of-flight mass spectrometry combined with Napping®-UFP[J].Food and Fermentation Industries, 2023, 49(23):293-298.

[9] 陈双, 徐岩.全二维气相色谱-飞行时间质谱法分析芝麻香型白酒中挥发性组分特征[J].食品与发酵工业, 2017, 43(7):207-213.CHEN S, XU Y.Characterization of volatile compounds in Chinese roasted sesame-like flavor type liquor by comprehensive two-dimensional gas chromatography/time-of-flight mass spectrometry[J].Food and Fermentation Industries, 2017, 43(7):207-213.

[10] WANG L L, WU L, XIANG D H, et al.Characterization of key aroma compounds in aged Qingxiangxing Baijiu by comparative aroma extract dilution analysis, quantitative measurements, aroma recombination, and omission studies[J].Food Chemistry, 2023, 419:136027.

[11] 刘志鹏, 车富红, 李善文, 等.全二维气相色谱-飞行时间质谱法分析不同季节酿造的青稞酒挥发性组分特征[J].食品与发酵工业, 2019, 45(15):218-226.LIU Z P, CHE F H, LI S W, et al.Volatile profile of highland barley (Qingke) Baijiu characterized by comprehensive two-dimensional gas chromatography/time-of-flight mass spectrometry[J].Food and Fermentation Industries, 2019, 45(15):218-226.

[12] 高梦昕, 陈双, 刘志鹏.中国白酒挥发性风味数据库的构建与应用[C].2019年第四届中国白酒学术研讨会论文集.北京:中国轻工业出版社, 2019:348-360.GAO M X, CHEN S, LIU Z P.Construction and application of Chinese Baijiu volatile flavor database[C].Selected Papers of the Fourth Chinese Baijiu Academic Seminar in 2019.Beijing:China Light Industry Press, 2019:348-360.

[13] 肖冬光. 白酒酿造过程中酯类物质形成机理探讨[J].酿酒科技, 2022(9):17-24.XIAO D G.Discussion on the formation mechanism of ester compounds in the production process of Baijiu[J].Liquor-Making Science &Technology, 2022(9):17-24.

[14] RUISINGER B, SCHIEBERLE P.Characterization of the key aroma compounds in rape honey by means of the molecular sensory science concept[J].Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2012, 60(17):4186-4194.

[15] CASTRO-V ZQUEZ L, D

ZQUEZ L, D AZ-MAROTO M C, PÉREZ-COELLO M S.Aroma composition and new chemical markers of Spanish Citrus honeys[J].Food Chemistry, 2007, 103(2):601-606.

AZ-MAROTO M C, PÉREZ-COELLO M S.Aroma composition and new chemical markers of Spanish Citrus honeys[J].Food Chemistry, 2007, 103(2):601-606.

[16] 唐平, 山其木格, 王丽, 等.白酒风味化学研究方法及酱香型白酒风味化学研究进展[J].食品科学, 2020, 41(17):315-324.TANG P, SHAN Q, WANG L, et al.A review of research methods in Baijiu flavor chemistry and recent progress in the flavor chemistry of Maotai-flavored Baijiu[J].Food Science, 2020, 41(17):315-324.

[17] 冯敏雪, 甘霖耀, 赵晴, 等.浓香型白酒酿造过程中萜类化合物及溯源分析[J].食品科学, 2023, 44(6):254-261.FENG M X, GAN L Y, ZHAO Q, et al.Detection and source analysis of terpenoids in nongxiangxing Baijiu during the brewing process[J].Food Science, 2023, 44(6):254-261.

[18] WANG L, HU G Y, LEI L B, et al.Identification and aroma impact of volatile terpenes in Moutai liquor[J].International Journal of Food Properties, 2016, 19(6):1335-1352.

[19] 范文来, 徐岩.白酒中重要的功能化合物萜烯综述[J].酿酒, 2013, 40(6):11-16.FAN W L, XU Y.Review of important functional compounds terpenes in Baijiu (Chinese liquor)[J].Liquor Making, 2013, 40(6):11-16.

[20] LYTRA G, TEMPERE S, MARCHAND S, et al.How do esters and dimethyl sulphide concentrations affect fruity aroma perception of red wine? Demonstration by dynamic sensory profile evaluation[J].Food Chemistry, 2016, 194:196-200.

[21] 曹玉发, 孙怡辰, 魏轩, 等.3个年份浓香型白酒香气成分比较研究[J].食品安全质量检测学报, 2021, 12(2):769-779.CAO Y F, SUN Y C, WEI X, et al.Investigation on the aroma compounds of strong-aroma-type Baijiu in 3 different aging years[J].Journal of Food Safety &Quality, 2021, 12(2):769-779.

[22] 李园子, 郭慧敏, 田伏锦, 等.酒中高级醇调控的研究进展[J].食品研究与开发, 2024, 45(1):160-169.LI Y Z, GUO H M, TIAN F J, et al.Research progress in the regulation of higher alcohols in liquor[J].Food Research and Development, 2024, 45(1):160-169.

[23] WANG L L, CHEN S, XU Y.Distilled beverage aging:A review on aroma characteristics, maturation mechanisms, and artificial aging techniques[J].Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, 2023, 22(1):502-534.